他发现了第四纪冰川遗迹,奠定了第四纪地质、地理和气候等方面的基础;他创建地质力学,发现了大庆等油田和一系列铀矿床,摘掉了新中国“贫油”的帽子,为我国原子能事业做出了贡献。

他是地质学家、教育家、音乐家、社会活动家、中国科学院院士、中国地质力学的创立者,他是新中国成立后第一批杰出的科学家和为新中国发展作出卓越贡献的元勋,他就是——李四光。

努力向学,蔚为国用

李四光,原名李仲揆,湖北黄冈人,1902年,年仅14岁的李仲揆听闻省城武昌开办的官费高等小学堂正在招生,只身前往省城赶考。只因在填写报名单时,错把年龄“十四”填写在姓名栏,又不舍得再买一张报名单,遂将“十”添了笔画改为“李”,又将堂内所悬大匾“光被四表”的“光”作为姓名最后一字,就这样李仲揆改名成为了李四光。自此,一个叫做“李四光”的人走进了时代的视线。李四光幼时的苦读显现了成效。他以排名第一的优秀成绩被保送日本留学。经历了甲午海战、庚子赔款的屈辱历史,为了要造出“第一流兵舰”,扬我国威,他先在弘文学院学习,后又进入大阪高等工业学校学习造船。日本留学期间,李四光结识了孙中山、宋教仁等革命者,在他们的影响下,李四光开始认识到仅仅造出坚船利炮并不能改变中国的命运。16岁时,李四光毅然加入革命行列,成为同盟会最年轻的创始会员,宣誓入会后,孙中山送给他八个字“努力向学,蔚为国用”。从日本留学回国后,当时中国没有钢铁不能造船,1913年他远赴英国伯明翰大学学习采矿与地质科。随着长达387页的论文——《中国之地质》的完成,李四光被伯明翰大学授予自然科学硕士学位,之后又获得伯明翰大学授予的自然科学博士学位。不久,李四光接到了北京大学校长蔡元培先生发来的聘书,请他回国担任北京大学地质系教授。他带着为真理奋斗的治学精神,带着报效祖国的满腔热血,回到了这片自己深爱着的热土。他一面教书,一面进行科学研究,开启了他立志成才、科学救国的人生。

倾力创办南京地质研究所

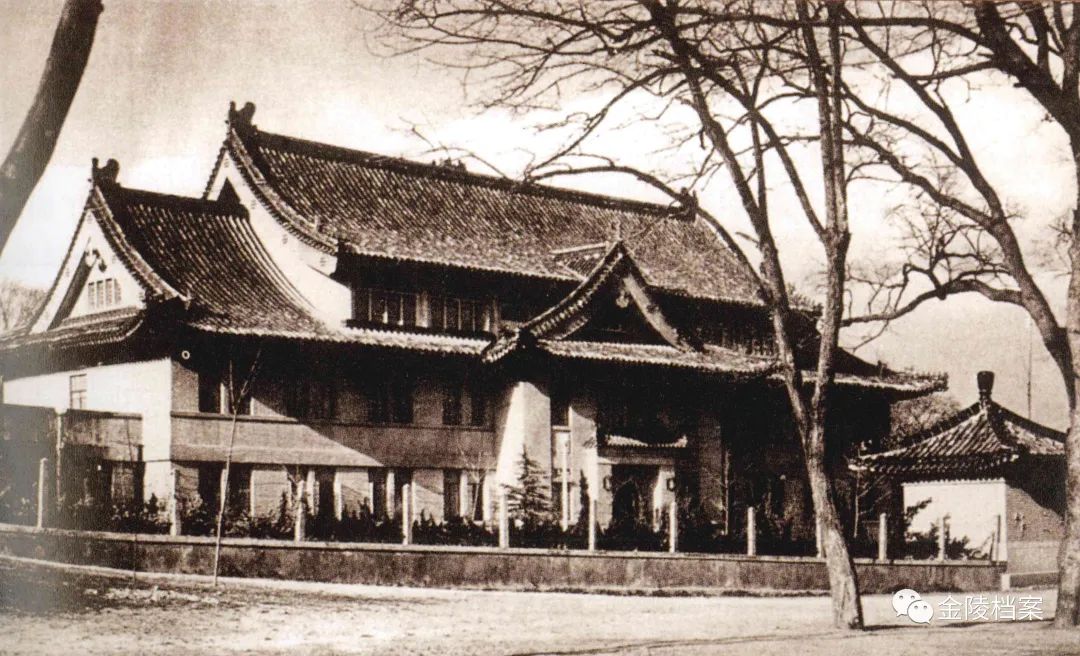

1928年1月,地质研究所成立,李四光担任所长。当时地质研究所不仅物资不到位,还不得不多次搬迁,李四光等人常常扛着“地质研究所”的牌子在上海大马路上跑来跑去。直到1932年位于南京鸡鸣寺路的办公楼建成,才最终安定下来。

20世纪40年代,中央研究院总办事处大楼地质研究所刚成立时,从确定地质研究所工作方向,到科研成果交流,李四光都花费了大量心血。而且,李四光并没有懈怠科学研究。从1931年夏到1936年秋,李四光4次赴庐山考察,于1937年写成《冰期之庐山》,为我国第四纪冰川地质的研究打开了大门。1948年,李四光代表中国地质学会到伦敦参加第十八届国际地质大会而暂时留在英国,1949年,中华人民共和国成立在即,根据周恩来的指示,郭沫若给李四光写了一封信,请他早日回国。

1950年,李四光几经辗转从欧洲回到南京收到信后,心情激动的李四光立即着手办理回国的手续。在等待签证的近一年时间里,他不断和南京地质所的同人联系,支持他们坚守南京,反对搬迁,为新中国地质科学事业保留了一支队伍及设备。

李四光先生办公旧址暨南京古生物所所史馆外景

1949年10月19日,中央人民政府委员会第三次会议通过决议,成立中国科学院。60岁的李四光被任命为中国科学院副院长。任命之时,李四光正从欧洲秘密回国。次年5月,李四光抵达北京。与周恩来总理畅谈近3小时后,李四光接下了组织全国地质工作的任务。地质工作要服务好国家经济建设,要紧的任务有哪些?地质人才要交给怎样的单位培养?当时全国的地质工作者仅有两百多人,为征求意见,李四光给他们每一位都发了信。陆续收到回信后,李四光于同年8月提出全国地质机构要设立“一会、二所、一局”:“一会”即中国地质工作计划调配委员会,“二所”即中科院地质研究所和古生物研究所,“一局”是中央财政经济委员会矿产地质勘探局。

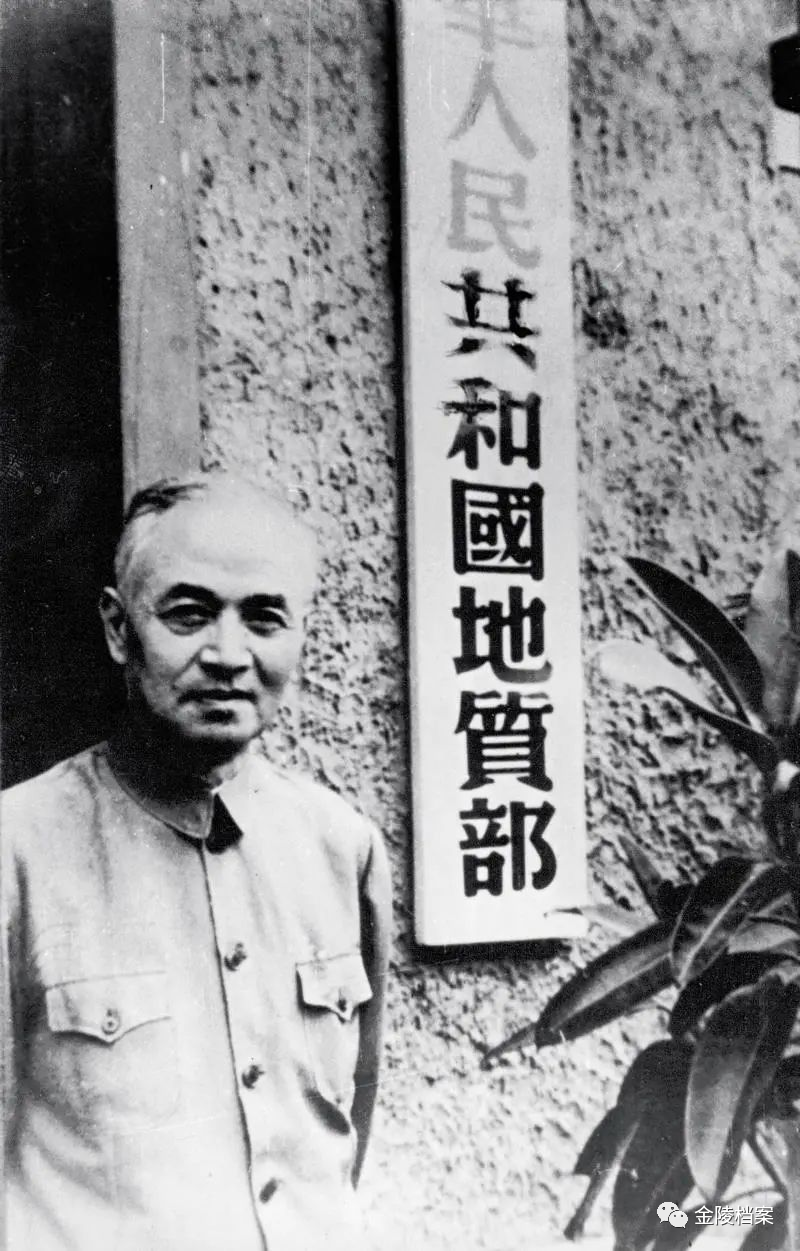

在工作中平易近人的李四光

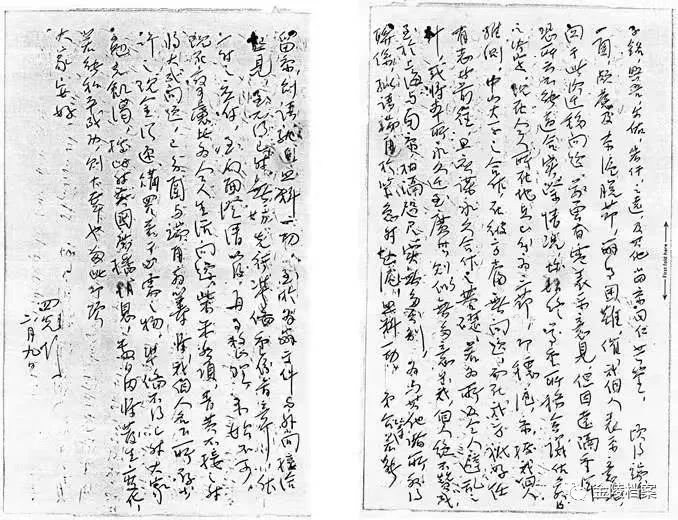

李四光写给地质所同仁的信

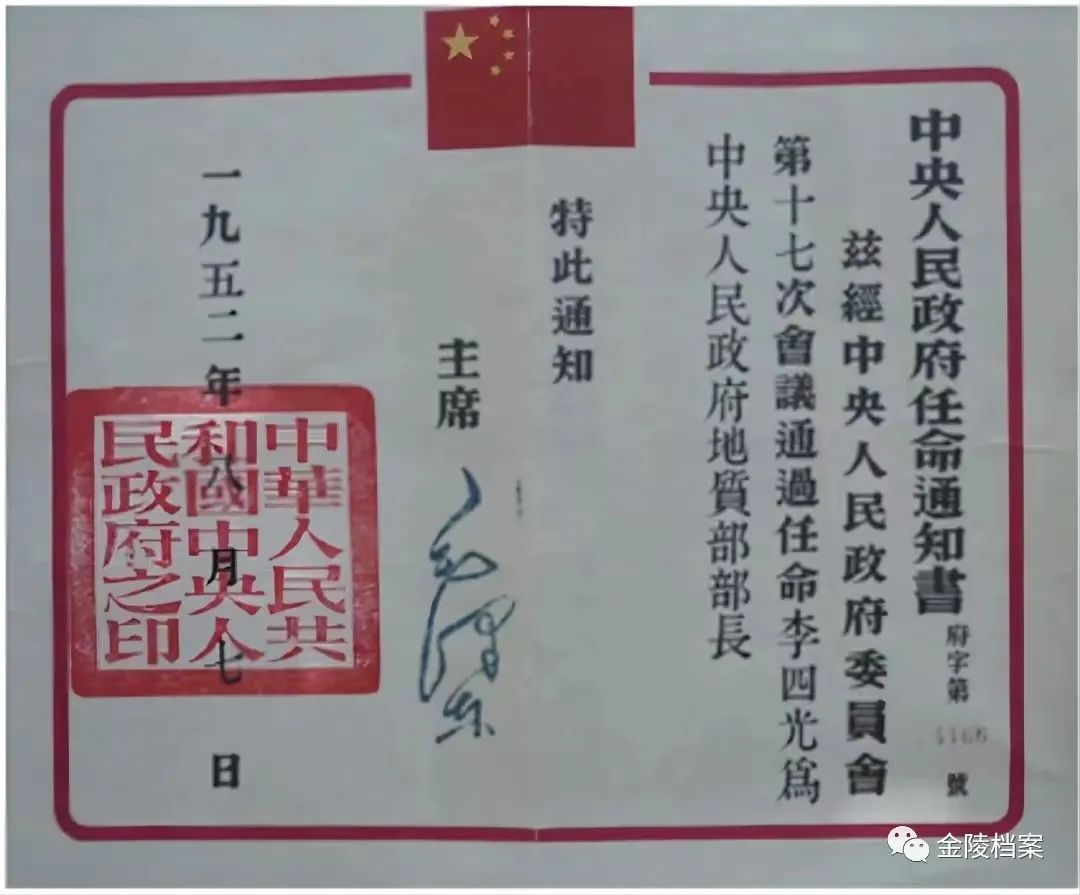

这个意见上报周恩来总理,经政务院批准,新中国最早的地质领导机构中国地质工作计划指导委员会组建成立,李四光被任命为主任委员,1952年又被任命为地质部第一任部长。

帮助祖国甩掉“贫油”帽子

1953年,我国已经开始第一个五年计划,但“工业血液”石油依然十分短缺。毛泽东、周恩来和其他中央领导同志把李四光请到中南海,征询他对我国石油资源的看法。毛泽东说:“要进行建设,石油是不可缺少的,天上飞的,地面跑的,没有石油都转不动”。李四光根据自己多年的研究,乐观地、十分肯定地回答毛主席:“我认为外国人那套理论在我们这里可以搁起,问题不在陆相、海相,而是在于有没有石油和储油的条件,在对于地质构造的认识。”

1952年李四光为地质部部长的任命通知书

次年,李四光做了题为《从大地构造看我国石油勘探的远景》的报告,结合中国地质构造进行探讨,并指出,柴达木盆地、四川盆地、华北平原、东北平原等地区是最可能含油的。这一报告是当时对中国石油远景所做的最全面预测报告之一,成为了石油普查战略选取的重要依据,也对“中国贫油论”的观点进行了有力驳斥。1955年,时年66岁的李四光带领考察队在东北松辽平原进行地质勘探,穿越沼泽纵横的黑土,白天测量数据,晚上就核对地图与资料。1959年国庆前夕,石油部和地质部偶然在一口名叫“松基三井”的井口发现了棕褐色油龙,第一口“工业血脉”直冲蓝天,挺起了共和国的油脉脊梁。

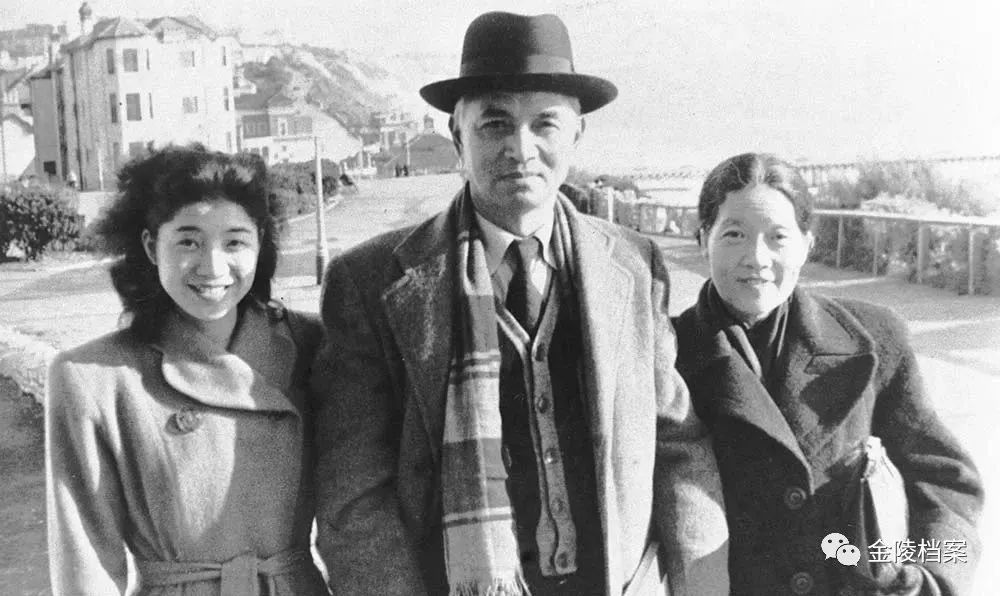

李四光和夫人许淑彬、女儿李林由此,他更加坚定了中国具有丰富的石油资源的信心,先后发现了大庆、胜利、大港、华北、江汉等油田。这不仅摘掉了“中国贫油”的帽子,也使李四光独创的地质力学理论得到了有力的证明。20世纪60年代,勘察队还根据他提出的“地质构造与辐射勘测相结合”的思路,找到了一批国家急需的铀矿资源,为我国第一颗原子弹试验作出了重要贡献。李四光因过度劳累体质每况愈下,却还是以巨大的热情和精力投入到地震预测、预报以及地热的利用等工作中去。1971年,被誉为“地质之光”的爱国科学家李四光,永远离开了我们。他用一生的时间履行了“我是炎黄子孙,理所应当地要把学到的知识全部奉献给祖国”的诺言。

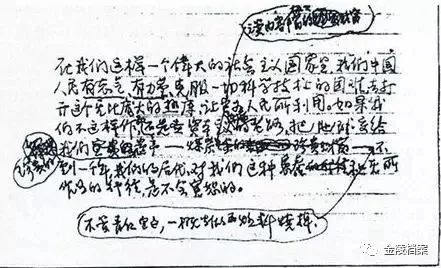

1971年4月29日,李四光与世长辞,图为在其床头发现的一张纸条:在我们这样一个伟大的社会主义国家里,我们的中国人民有志气、有力量克服一切科学技术上的困难,去打开这个无比庞大的热库,让它为人民所利用。2009年9月,李四光被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”,颁奖词评价他是“新中国地质事业群星中最为明亮的一颗”。同年10月,经国际天文学联合会小天体提名委员会批准,中国科学院和国家天文台把一颗小行星命名为李四光星。

南京古生物博物馆

李四光先生办公旧址

2021年11月18日,在南京古生物所举办建所70周年纪念活动,中国科学院南京地质古生物研究所的首任所长李四光办公旧址暨南京古生物所所史馆同期对外开放,重现了李四光在南京古生物所的办公场景,将新中国成立初期,李四光曾使用过的物品及著作逐一陈列。