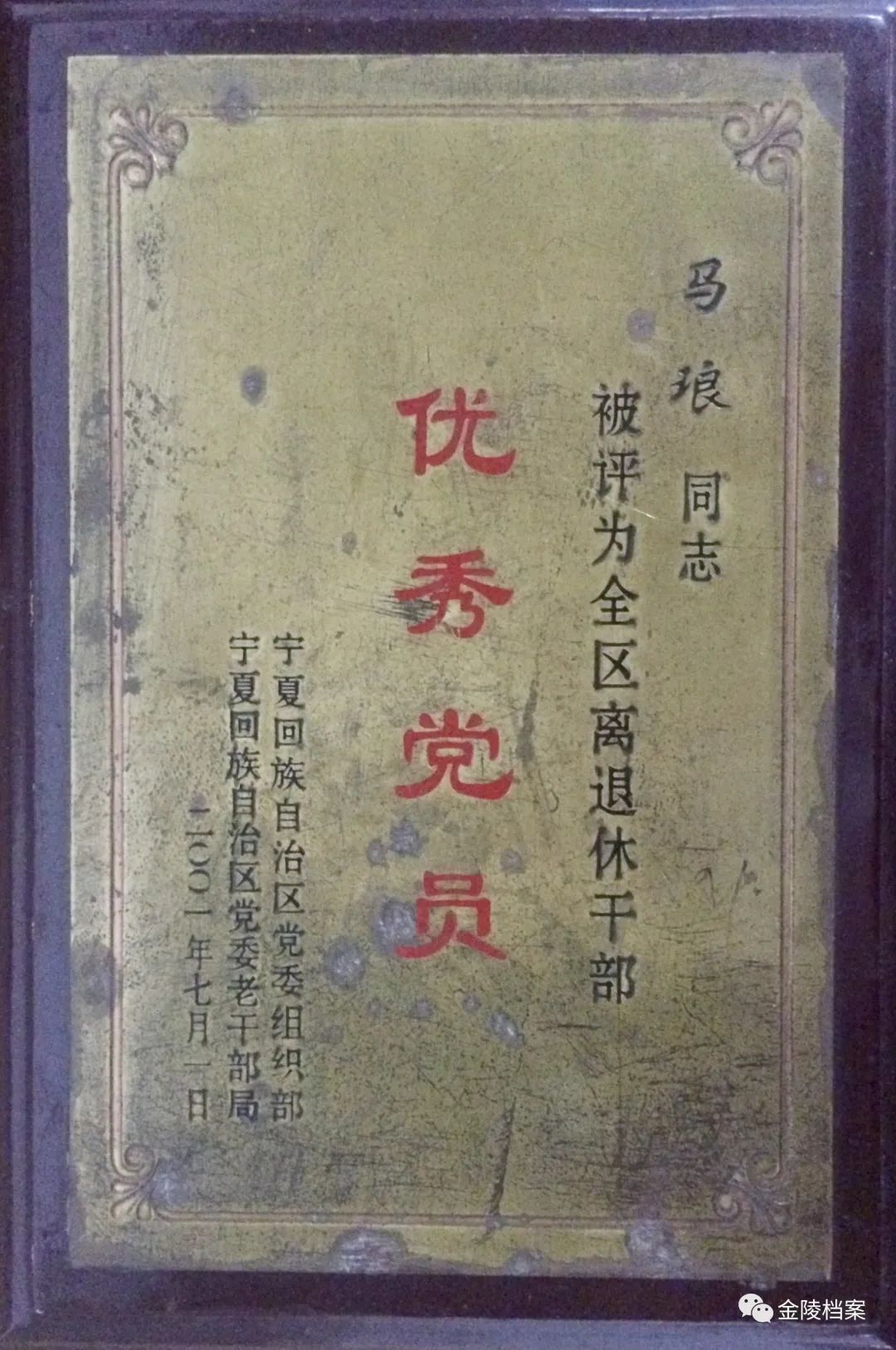

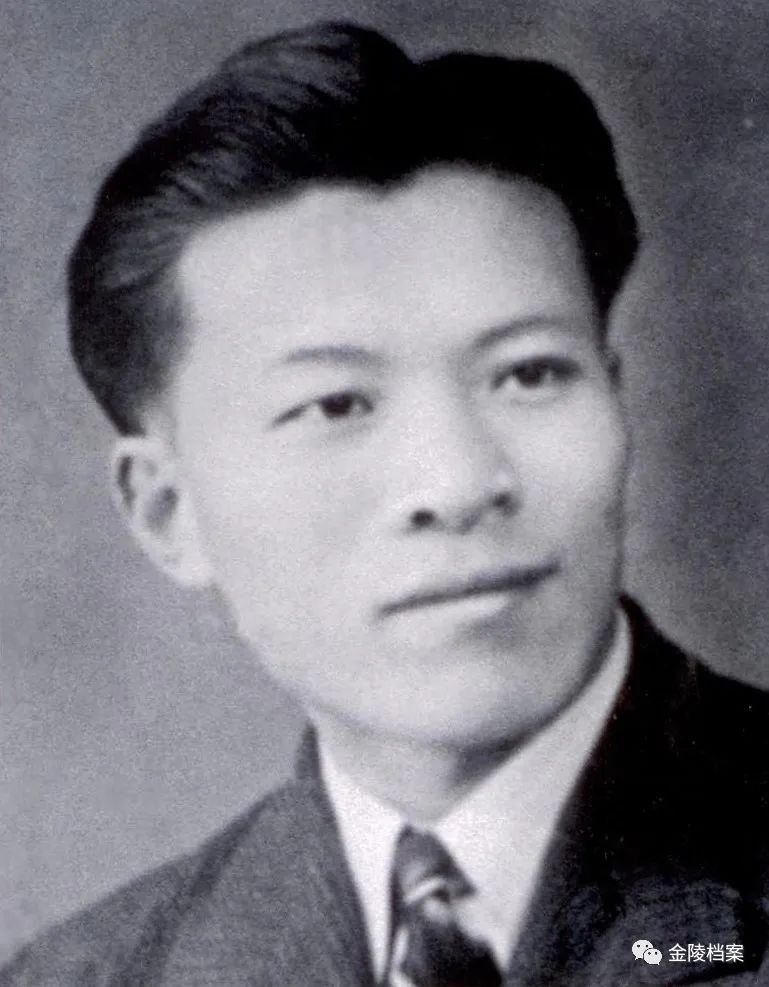

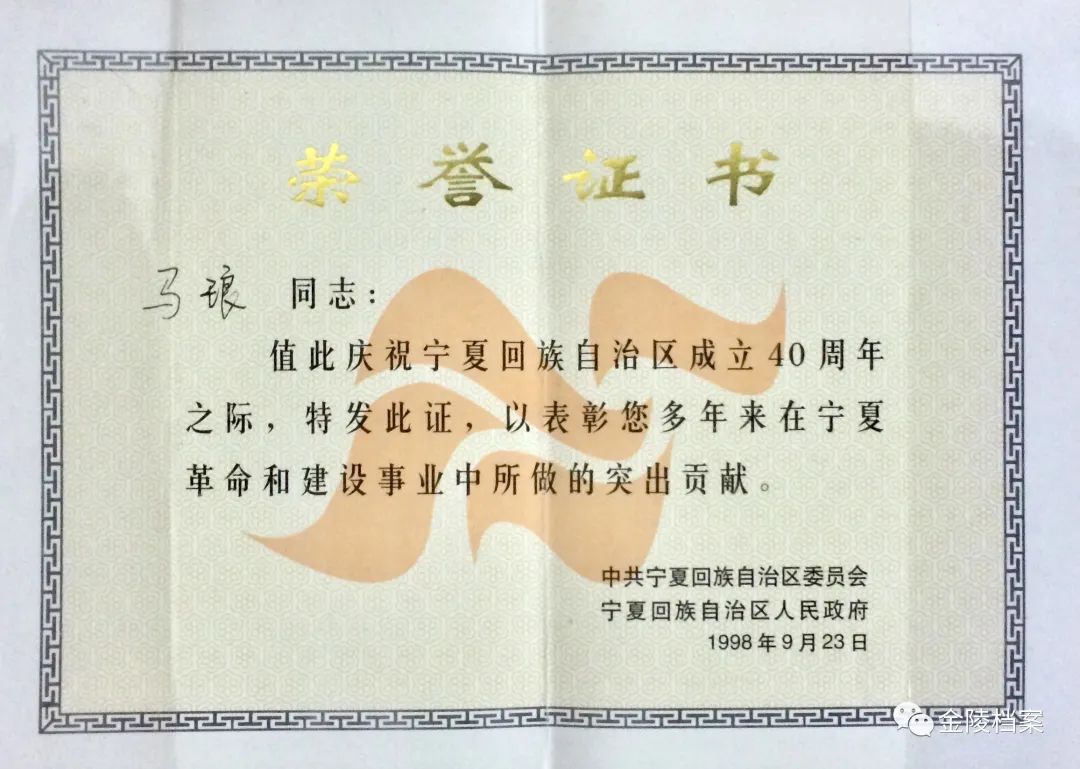

马琅是南京市建邺区一位离休干部,他坚持理想信念不动摇,在不同时期、不同岗位,始终如一地为党和人民无私奉献,用自己的一言一行诠释着一个共产党员全心全意为人民服务的宗旨。

投身革命

马琅,1919年出生于南京,因为家中贫困,他只读到初中就辍了学。1940年,年仅21岁的他在哥哥的影响下秘密加入中国共产党,不久进入国民党中央机关报《中央日报》做地下工作。为了更好地开展地下工作,马琅白天当教员,晚上则利用资料员身份,为党组织获取机密文件。

1946年6月,马琅利用自己担任火瓦巷小学教员的便利条件,根据当时斗争需要,通过学校教师李自衡,以体育教师队伍为基础,得到广大教师的支持,成立南京市小学教师联谊会,马琅任主任委员。1946年冬,在马琅组织下,全市小学教师代表向市当局请愿,要求发给寒衣费每人百元。经过多次谈判斗争,终于胜利,同时试用教师转正问题也得到解决,大大鼓舞了教师团结斗争的信心。这次斗争可以说是南京小学教师斗争的突破,为其后的小教斗争的发展打下了基础。南京市当局政府感到教师团结的威力,借口“小教联”未经社会局批准,通令解散。1947年秋,马琅同志按照党在争取合法斗争方面的指示,在原

“小教联”的基础上重新组织南京市小学教职工协进会。成立后不久,小教协会即向教育局提出五项要求:提前发薪,发配给证,发教师进修费,发私小老师生活补助费,保障职业等。经过多次斗争,除私小老师补助费一项落空外,均获得解决。1948年底,火瓦巷小学又发起了为期一周的南京小学教师总罢教活动,马琅因为身份暴露撤退到上海,离开了学校。通过这次斗争,小教界党员队伍又发展了16名党员。解放后,马琅担任南京市建邺区第一任副区长。不久,作为回族干部,他被调到上海从事民族工作。

支援西部

1957年,马琅从广播中得知党中央号召党员干部支援西部建设,当即决定响应号召去西部。1958年早春,马琅的愿望终于实现。他和妻子背着大包小包乘上了开往大西北的列车。“我的请战书是用毛笔写的,贴在机关大院最显眼的地方。领导很快看见了,找我谈话,说再考虑考虑吧,我当即说考虑好了,随时准备出发。”然而,由于宁夏天气干燥,马琅的妻子生了病,不久返回上海。马琅便一个人留在宁夏,直到1980年才调回上海。

“春风不度玉门关。大家都说宁夏条件差,差就差吧,我又不是去享福的。为了防止日用品短缺,我和妻子临走时不仅带了好几捆草纸,还把几十管牙膏挤到一个塑料盒里备用,结果闹了笑话——宁夏还不像我们想象的那样穷。”就这样,马琅一个人过起了吃食堂、住宿舍的“单身汉”生活,在宁夏一呆就是22年。

“护花”事业

1984年8月马琅离休,回到南京,他又担任建邺区南湖街道关心下一代工作委员会副主任。“忙了一辈子,突然闲下来,一开始很不适应。作为老党员,人离休,但离岗不离党,总要干点有意义的工作。我小时候家里穷,早早就辍学谋生,对贫困家庭孩子的教育问题有切身感受,于是我就想到了去做教育工作。”马琅时常这样说,把晚年的大部分精力倾注在青少年身上更有意义。青少年思想单纯,为了让孩子们树立正确的人生观、世界观,马琅坚持不定期给中小学生上思想政治教育课。当时,党的十六大召开,“神五”飞船上天,全民抗击“非典”,他都精心的做好授课准备。为了备好课,马琅首先坚持自己认真学习。每逢党的重要会议召开,他都先把电视上的新闻录下来,吃透精神后再给孩子们讲。有一次,马琅开讲前突降大雨,一个班级只来了四五个孩子,可他还是坚持把课讲完。

“落红不是无情物,化作春泥更护花。”关心下一代的“护花”事业,让晚年的马琅霞光缤纷。多年来,他作为街道老党员宣讲团主要成员,共给青少年做报告36场,受教育青少年达万余人次。2005年4月28日,建邺区委区政府隆重举行马琅事迹报告会。面对区里数百名党员干部,马琅袒露心声:“今天开这样规模的大会,真有些不敢当。我是一个共产党员,按党的宗旨,我做的一些事情都是应该的,有些做得还不够。”“我老了,将近90岁了,来日不多,这是自然规律。我还有最后一个心愿,我决定把遗体捐献给国家做医疗解剖,这将是我这一辈子的最后一次奉献。我不在了,相信大家也会继续关心我们身边贫困孩子的读书和成长,关心党和人民的教育事业。”

巨资助贫

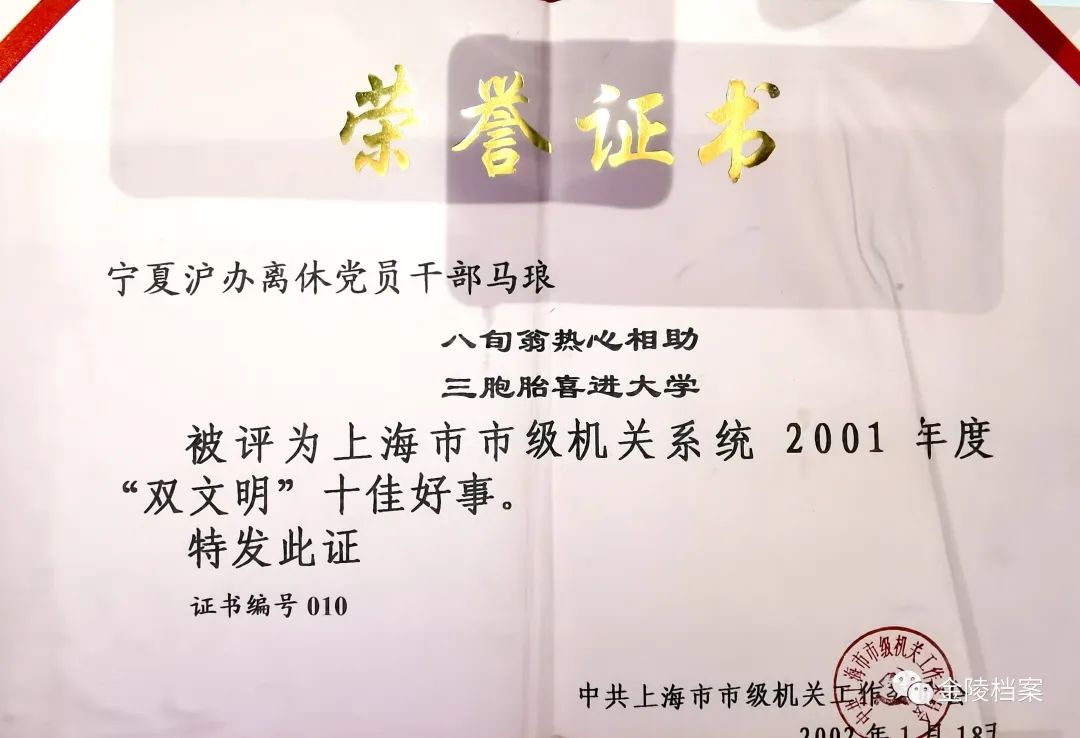

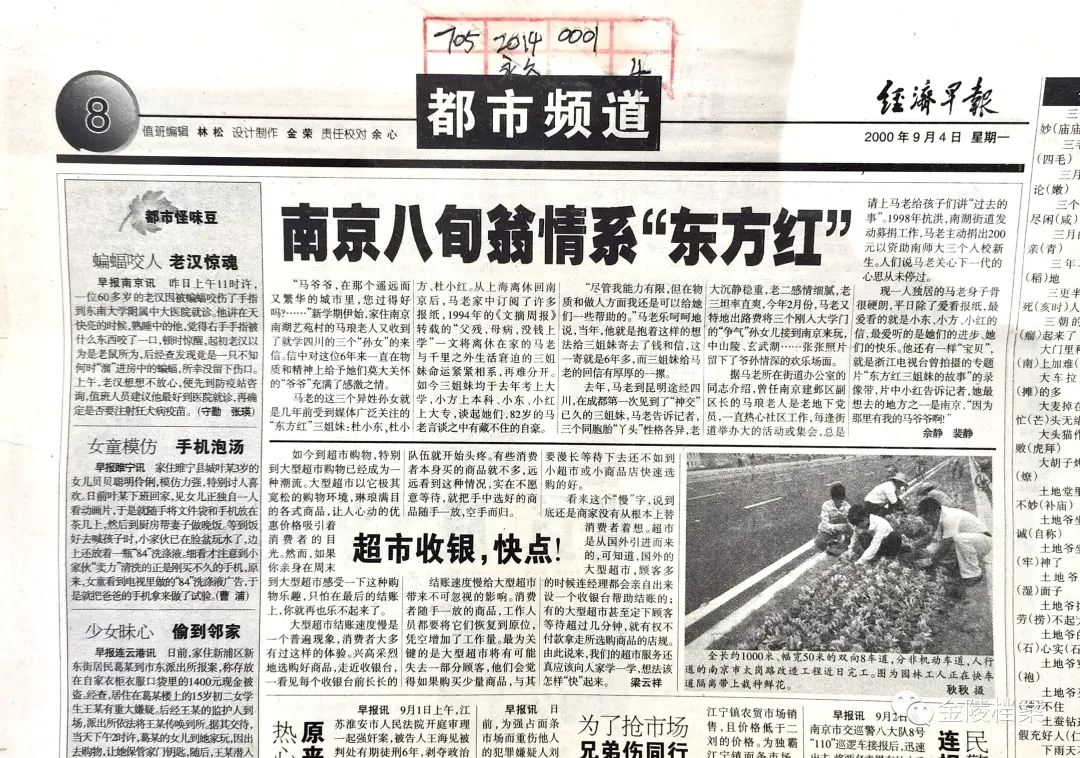

1994年5月,马琅从《文摘周报》上看到一则消息,说四川有一个父母都病残家庭的三胞胎姐妹面临贫困失学。他夜不能寐,当即给这个不幸的家庭写了一封长信,从此开始了长达十多年的资助历程。每年开学初,他都会按时寄上学费,并且写信勉励三姐妹克服困难,立志成才。从初中到高中,再到大学,十年时间,马琅共计资助三姐妹5万余元。“三姐妹都很懂事,她们给我写信,无话不谈。有段时间,失去右臂的父亲沉溺于打麻将,孩子们就把情况告诉了我;还有一段时间,三妹妹不切实际地说要报考北大,类似的情况我都及时回了信,给她们谈我的看法。我跟三姐妹谈得最多的还是做人。有段时间,听说二妹妹要开网吧,我赶忙去信,告诫她要守法经营,不要贻害青少年。二妹妹给我回信,向我做了保证,我才放了心。对这些孩子,思想上一定要把好关。她们工作了,我经济上不能给她们更多的资助了,但思想上我仍不能放松。”三姐妹都很争气,同时考上了大学,向马琅报喜的时候,她们说,“马爷爷,我们现在最大的心愿就是见到您。”2001年春节,三姐妹相约来南京,终于见到了素昧平生的“马爷爷”,马琅看到眼前的三个大学生,真是深感欣慰。

马琅拿的是宁夏地区的工资,有限的一点离休金,大都花在了素不相识的孩子身上。“一身棉衣、一双保暖鞋就能过冬。”马琅的邻居说,“一件白衬衫穿了十几年还舍不得扔掉。他最金贵的衣服,也就是前几年买的一件滑雪衫。到他家里,白皮墙,地板革,没有一件像样的家具,房间里堆满了书和杂物。第一次到他家,我还以为他是个维修工呢。”“他每个月的生活费只有300元,每天的伙食开销不超过5块钱。对素不相识的孩子,马琅却毫不吝啬。”2004年5月,年事已高的马琅觉得实在做不动了,自己搬进了位于浦口的南京市社会福利院。人在浦口,他的心还在南湖地区的孩子们身上。南湖地区由于历史原因,有不少贫困家庭,也有不少品学兼优的孩子因为家境贫困面临失学。为了不让自己当年因贫失学的一幕在身边重演,老人决定把平生积蓄的10万元捐给南湖街道,作为救助贫困家庭孩子的资金。

2005年3月13日,是个星期天,他打电话给南湖街道关工委副秘书长张秀英,问:“明天你在不在,我有点事。”第二天,是马琅所在党支部每月一次的支部活动日,住进福利院一年多来,不管刮风下雨,80多岁的马琅都是雷打不动地来,拖着患有痛风的病腿,换两次公交车,路上要1个多小时。这天,他从浦口转了两趟车,来到街道。他把张秀英拉到一边,递给她一本存折,说想好了,把这10万元捐给街道,做中小学生助学资金。这一“唐突”举动把张秀英惊呆了,她没敢接受这笔巨款,“这件事你总得和子女商量一下再作决定。”之后,又有了第二次,马琅又把存折带在身上,准备交给街道,街道这才知道马琅心意已决,便决定搞个仪式。捐款的愿望拖了一个月,才最终实现。“没想到捐个款花了这么大力气。这笔钱用在南湖地区的青少年身上,比留给我的子女更有用。儿孙自有儿孙福,用不着我操心。”捐了不知多少次款的马琅如此感慨。

2005年,马琅捐赠10万元用于资助贫困学生

遗体捐献

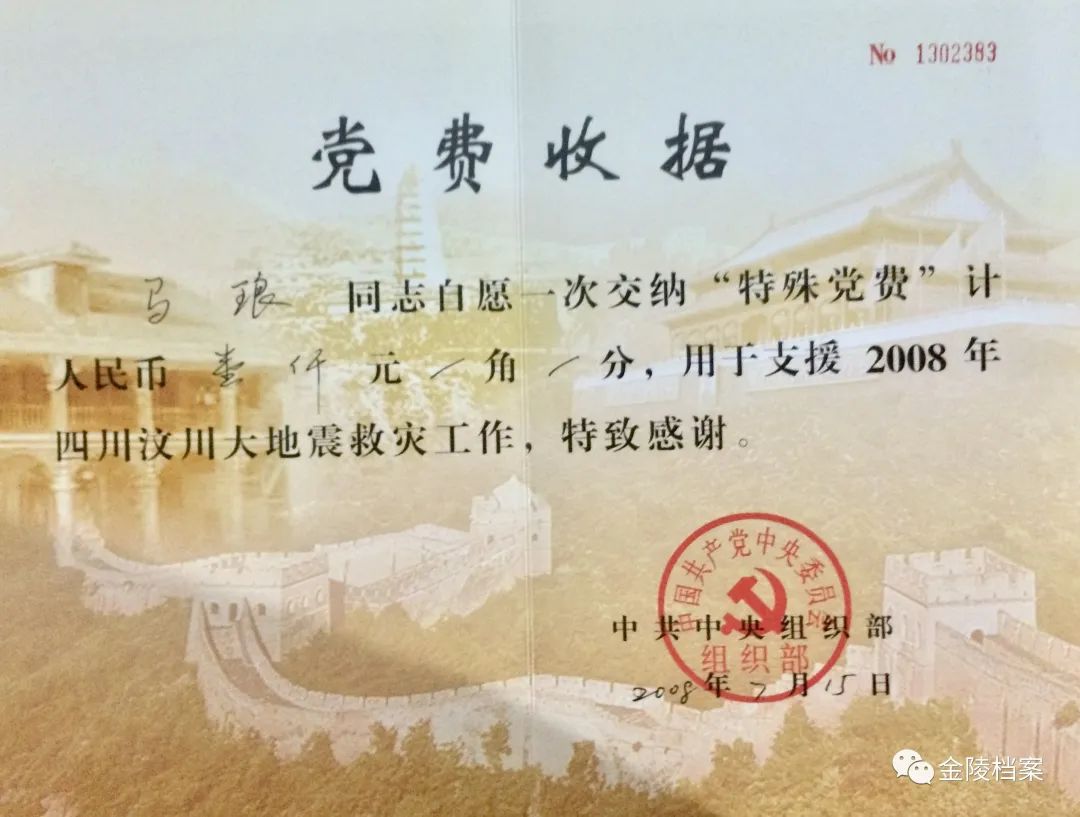

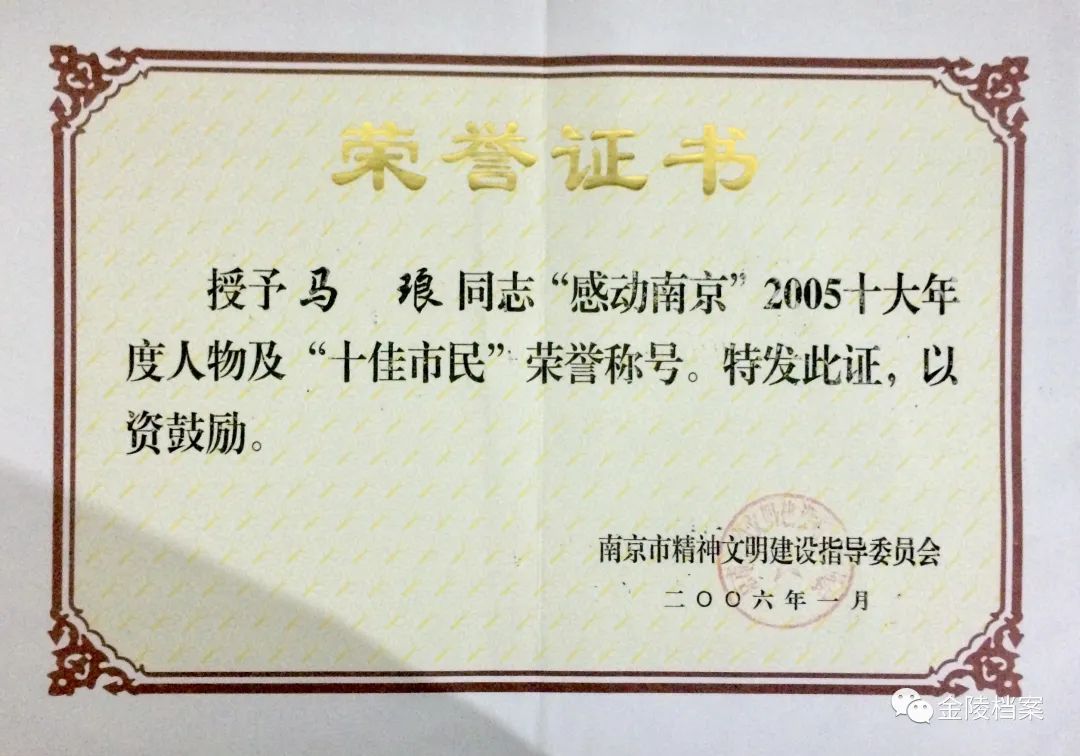

2006年,马琅当选为“感动南京”十大年度人物、“十佳市民”。面对掌声、鲜花、赞誉,马琅十分谦逊说:“我受党的教育60多年了,做这些事情都是应该的,可党和人民却给了我这么高的荣誉。”对他来说,做人一生最重要的信条就是正直、好学、奉献。

2016年9月4日,为党的事业奋斗一生的马琅因病逝世,享年98岁。遵照马琅的生前遗愿,遗体捐献给南京医科大学用于医学研究,圆满完成了一名有着77年党龄的老共产

党员最终心愿。