在一年中,春节期间应是理发师最忙碌的时候,节前要从“头”开始,做个新发型,焕然一新地讨个好彩头。

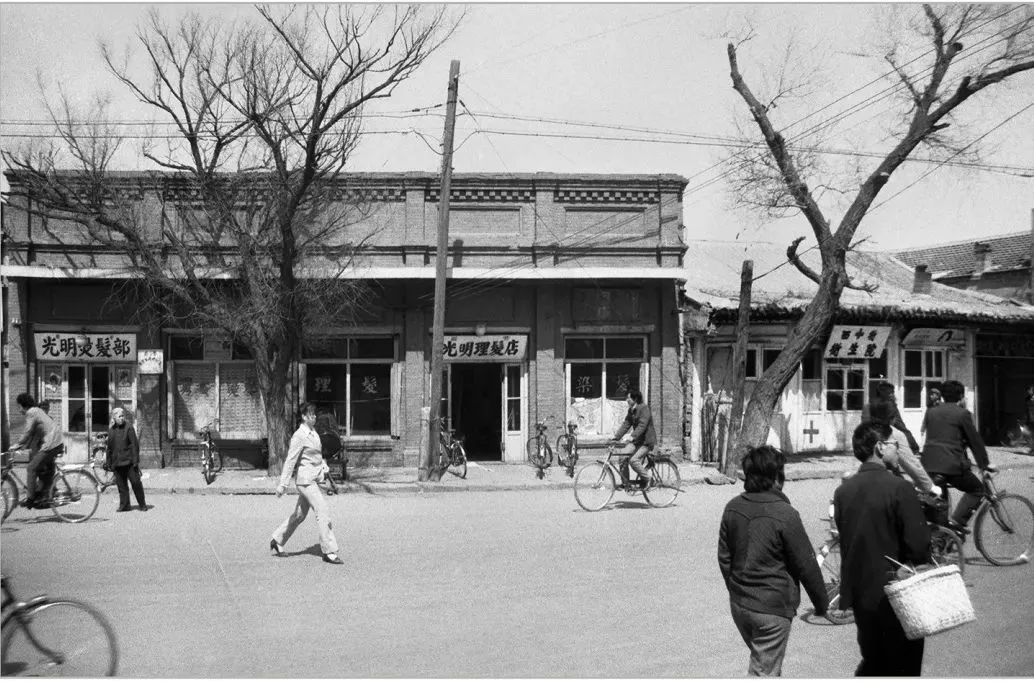

在南京随着城市发展的日新月异,大街上随处可见装修华丽的美发店,那些记忆中富有时代印记的老式理发店渐渐的难觅踪影。没有喧闹的音乐、没有华丽的装潢,理发师还不叫“tony”。

以前那个时代的潮流时尚是离家最近的“理发店”。

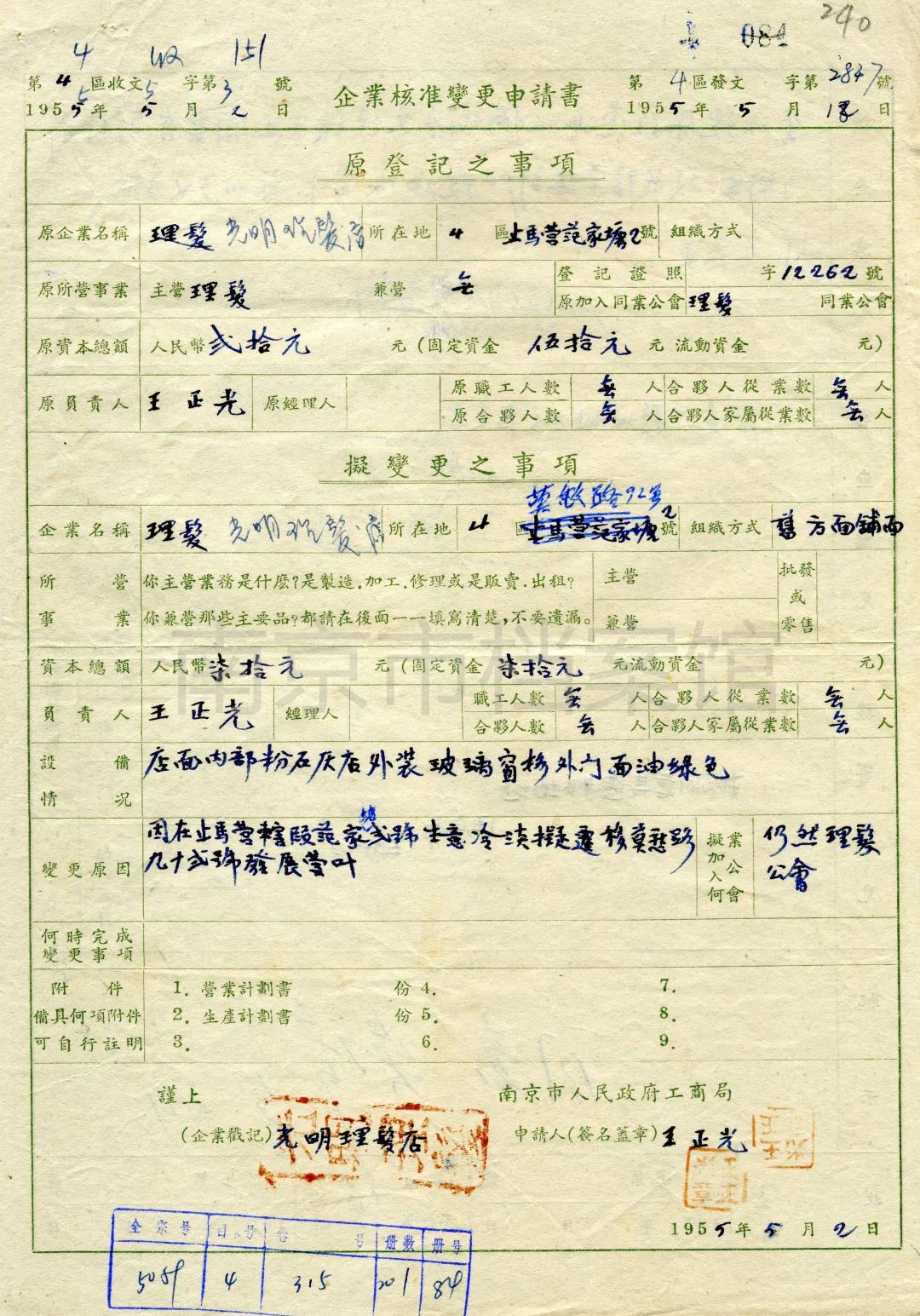

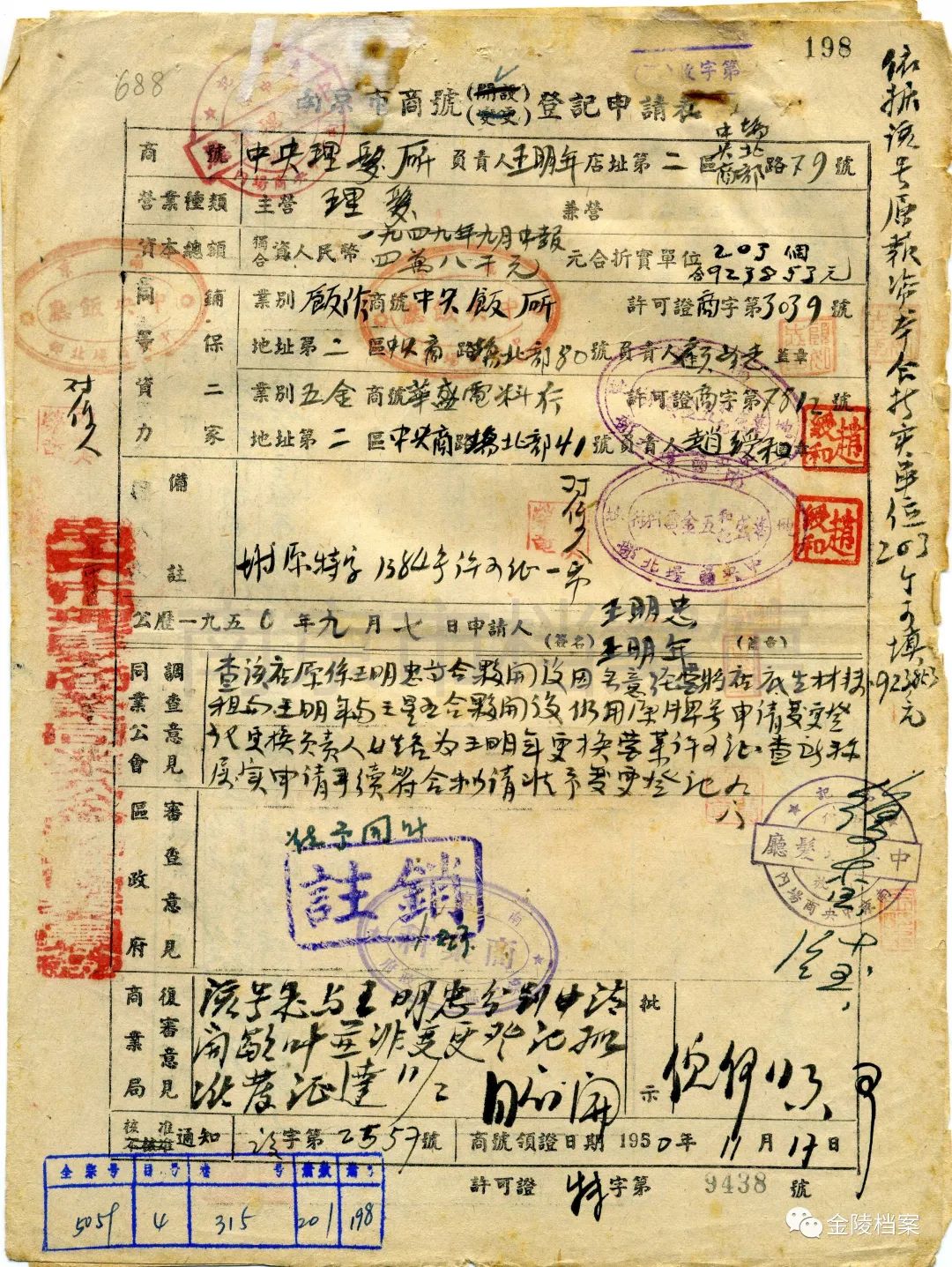

南京市档案馆馆藏

奢华的理发室

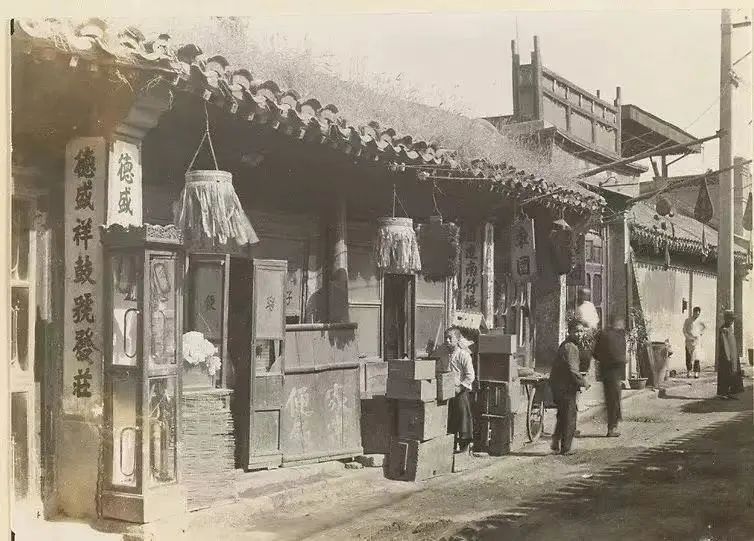

在20世纪20年代前,南京几乎没有什么专门的理发店,人们理发,更多的是在流动的理发摊上解决。因为学生运动的兴起,女学生的“妹妹头”风靡了大街小巷。在20世纪20年代末到40年代,波浪卷发曾流行于南京、上海等发达城市。

中央饭店于1929年建立后,就有了专门的理发室,而对于当时普通的南京市民来说,这家比上海国际饭店更胜一筹的饭店只能远观。因为到这里理一次发,就要花去普通人家半个月的生活费用。

南京市档案馆馆藏

夫子庙的老理发店

夫子庙贡院西街上的“人人美发厅”建于20世纪20年代,店名颇为考究。人人需理发,理发去“人人”店,也就名正言顺了。店名称之为“人人”,暗合“人人平等”之意。坐上理发椅,白布围一罩,帽子一脱,达官贵人、平民百姓再无区别,再分不出高下。从此“人人”理发店在夫子庙生根开花,兴盛了大半个世纪。解放后出现的“大众”、“工农”之类店名,用心也在吸引广大顾客。

三开门的店面,48张可以上下升降的理发座椅,楼上还设有雅座。最多的时候理发师傅接近50余人。从刚出生的婴儿到七旬老人,有的家庭几代人都在该店理发。照张结婚照,或是需要拍张证件照,事先都会想到人人理发店,给头发吹吹风。拍出的照片精神焕发,光彩照人。

人人理发店不远处的理发店“一乐也”,取名可谓别出心裁。据说,曾国藩在两江总督任上时,某晚有属下到后堂来求取示下,竟见他眯合着眼久久不言,怡然自得,弄得属下不知所措,惶惶不安。原来曾大人此时正做着每晚必做的功课:用长长的骨签搔头皮(当时称“通头”)和热水泡脚,自谓:“通头泡脚,人生一乐”。其事传扬出去为世人议论:“通头泡脚算得一乐,理发更该是一乐了。”这家理发店店名由此而出。

南京理发记忆

在不少老南京人的记忆中,理发店还是孩童时期“蹭凉”的好去处。旧时,电风扇还普遍较少,夏天酷热难当之时,理发店的房顶上会挂起自制的布帘风扇。就是用灰色的厚棉布,做成很大的布帘,上面穿上竹竿,两头拴上粗麻绳,再合成一股穿过滑轮拖下来,小徒弟就在下面不断拉绳子,拉一下,松一下,头顶的布帘就会来回摆动,搧出风来,一般人叫它“土电扇”。

南京一些老理发店在理发之余,还会有“绞脸”项目,一根细线,一双巧手,手口配合,线在脸上掠过绞去汗毛、污物,脸上顿时光滑、整洁,这样手艺的妇女中大受欢迎。

在20世纪60年代左右,和绿军装一起流行起来的,还有简单清爽的刘胡兰式短发。

刘胡兰式短发长了就变成了简单的三股辫,未经雕琢,质朴却充满了青春纯粹的感觉。

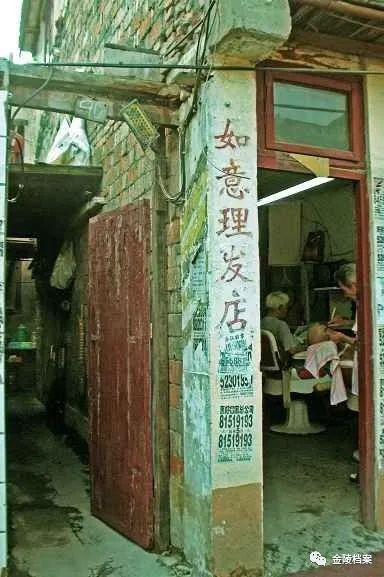

老理发店一般不在装潢上下功夫,而是用实实在在的业务能力和口碑中获取粉丝。理发、洗头、刮脸一条龙,是他们的核心业务,且只需几块钱,物美价廉。这种理发店都是以十年为单位来计算年龄的。许多人从孩提时期到成家立业,一直在同一家理发店理发。如意理发店就曾是这样一家藏在评事街里的老店。理发师徐本康技术娴熟,干净利落,有着大批拥趸。直到九十余岁,仍坚持为人理发。前几年,徐老先生离开了人世,那间简朴却充满了老街人记忆的如意理发店,也消失在人们的视野中。

走进一个老理发店,邂逅一段旧时光。在这里,时光仿佛被按下了暂停键。南京的老理发店是档案中泛黄的一页老照片,却依旧在发光。它是南京不容遗忘的记忆名片,是许多南京人放不下的情怀。

图片来源:南京市档案馆(部分来自网络)

编辑:徐海凤 刘莎莎

责编:朱丽娜