曾几何时,“打酱油”已经成了一个网络流行词,人们多用其调侃,而鲜记本意。同样被淡忘的,还有上个世纪和卤菜店、老虎灶一起被称作南京百姓生活必需三大铺之一的“酱园店”。

南京市档案馆内一批有关酱园、酿造业变迁的档案,仿佛带着我们回味几十年前,那大街小巷的朴陋酱园、推门扑面的酱香、柜几上包酱菜的荷叶,还有“伙计,来5分钱酱油”的吆喝……

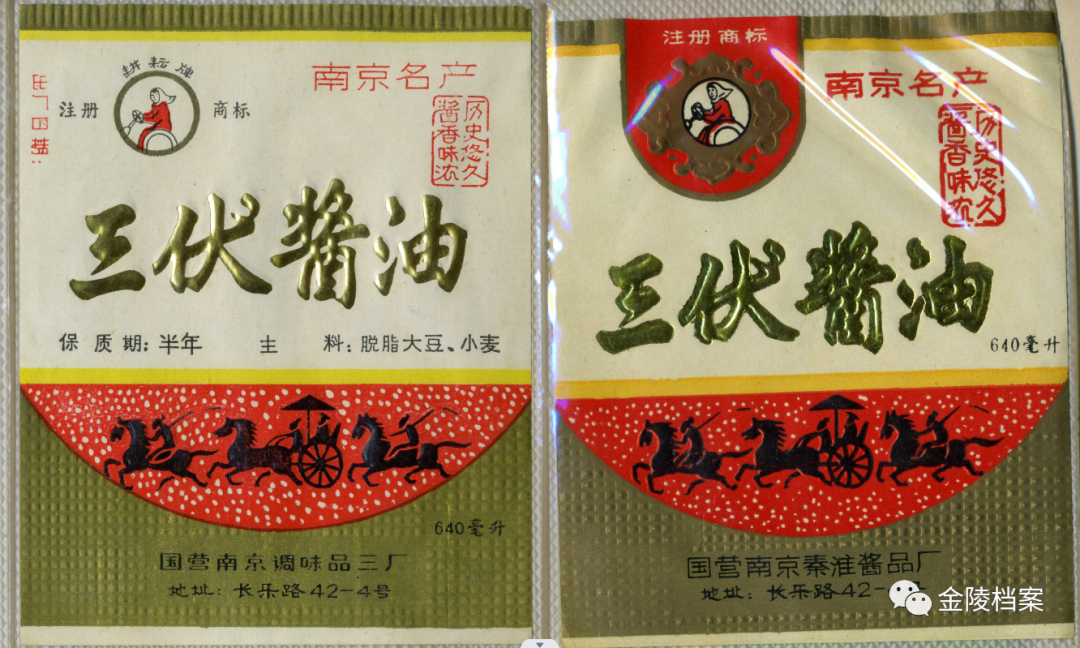

南京三伏酱油

三伏酱油中“三伏”非一年夏季中的初伏、中伏、末伏,而是要经过三个夏季的伏天,即头年做酱,二年出酱油,再经过第三年的伏天暴晒和夜露,才制成一缸“三伏酱油”。南京的三伏酱油是我国典型的传统工艺产品。

明朝戴羲所编的《养余月令》卷十一“烹制·五十七则”有“南京酱油方”一文,记载的酱油工艺与南京三伏酱油基本一致。

原文如下:南京酱油方,每大黄豆一斗,用好面二十斤,先将豆煮,下水以豆上一掌为度,煮熟摊冷,汁存下,将豆并面,用大盆调均,乾以汁浇,令豆面与汁俱尽,和成颗粒,摊在门片,上下俱用芦席,铺豆黄于中酓之,再用夹被搭盖,发热后去被,三日后去豆上席,至一七取出,用单布被摊晒,二七晒干,灰末微尘俱莫弃莫洗,下时,每豆黄一斤用筛净盐一斤,新汲冷井水六斤,搅匀,日晒夜露,直至晒熟堪用为止,以篾筛隔下,取汁淀清听用,其末及浑脚,仍照前,加盐一半,水一半,再晒复油取之,脚豆极咸,可以各菜及萝卜切碎拌匀,晒干收之,可当豆豉,但微有砂泥耳。

翻译成现代的操作规程:每批次用大粒黄豆150斤,优质面粉20斤。先煮黄豆,泡豆水在豆上面约一掌高,煮熟后摊凉,将汁水留下。再将熟豆子并入面粉中,放入大盆搅拌均匀,用汁水来调干湿程度,黄豆、面粉和水一同用完,形成颗粒状,摊在门板上,上下都用芦席盖住,黄豆在里面开始制曲。外面用夹层被子搭盖保温,如果发热即去掉被子,三天后去掉豆上的席子,到七天取出来,此时称为豆黄,放在单被子上摊晒,七天后晒干,细微碎粒粉末不要抛弃,也不能洗掉。下盐水发酵,每一斤豆黄用筛过的净盐一斤,刚刚汲上来的凉井水六斤,搅拌均匀,放入缸中,白天阳光晒,夜晚雨水露,直到晒熟能食用为止。然后通过篾筛取出汁,沉淀清澈后即为可食用的酱油。其沉淀物及发酵的底脚仍然按前面方法加盐和水,只是盐和水减半。再晒露,熟后取油。底脚很咸,可以用菜或者萝卜切碎,拌均匀,晒干收回,可当作豆豉,但稍微有点泥沙。

从操作规程来看,《养余月令》里的方法与南京上世纪五十年代生产的三伏酱油相同。

之后的“三伏酱油”成为了一个统称,因三伏天是酿造酱油的好时机,用黄豆做酱,经过三伏天的日晒夜露,到秋天制成的酱油特别鲜美。所以各酱园竞相打出"三伏酱油"的名号。

三伏酱油口味独特,过去南京制作著名小吃大煮干丝时,就都用上乘的三伏酱油。南京最有名的是原南京调味品二厂生产的红星牌三伏酱油,屡次获得商业部部优产品称号。

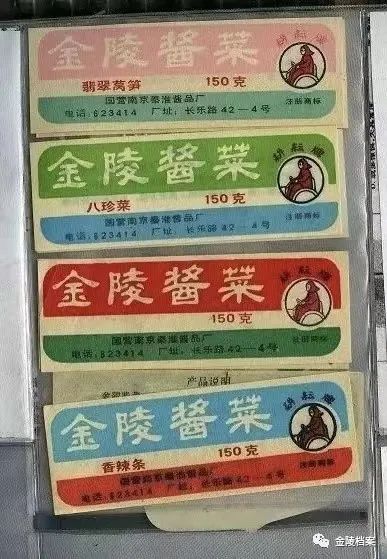

南京人自己的品牌

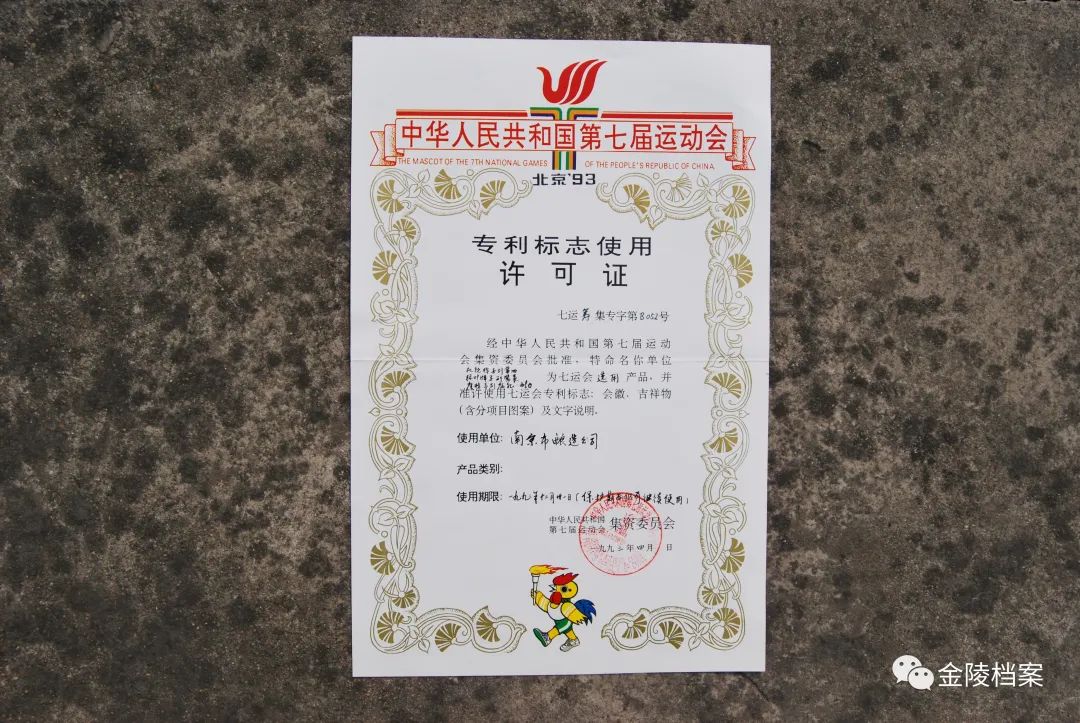

现在走进超市,各种牌子的调味品和酱菜可以说是应有尽有。可在几十年前,机轮牌酱油、红星牌酱油、绿叶牌酱菜让南京人第一次知道酱品也有自己的品牌……其名之盛一如“徐恒大、陈义森、仁和泰”这些酱园店金色招牌。

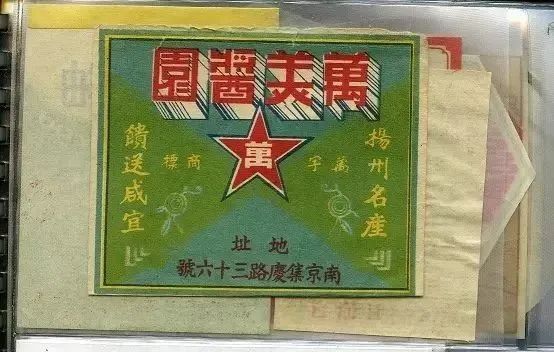

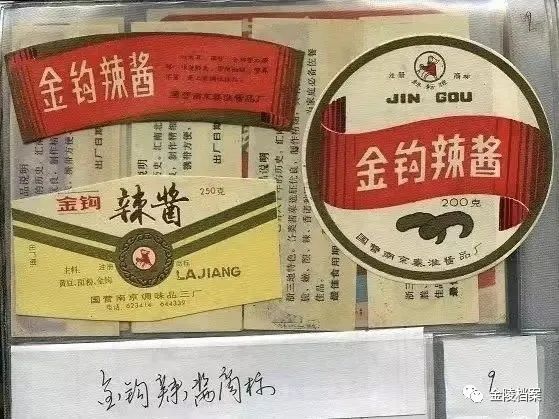

在南京市档案馆,几十份当年南京酱菜和酱油产品的老商标、老标牌档案,俨然是南京人酱品演变的缩影。最老的商标是一张上世纪的“万美酱园”,字是繁体字,从右往左排列,和后来大部分商标都是竖排不同,这是一张横商标。下面还有地址:“南京集庆路三十六号”。商标带着建国初期的朴素感,“

”字招牌也以当时最流行的五角星图案装饰。

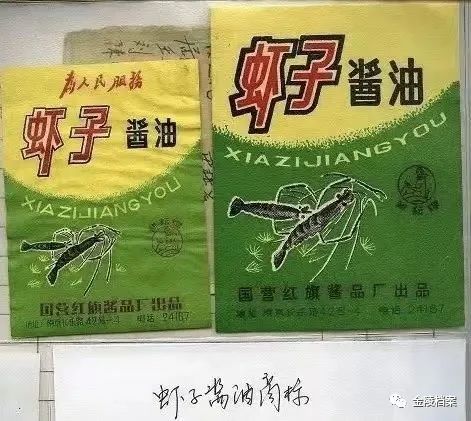

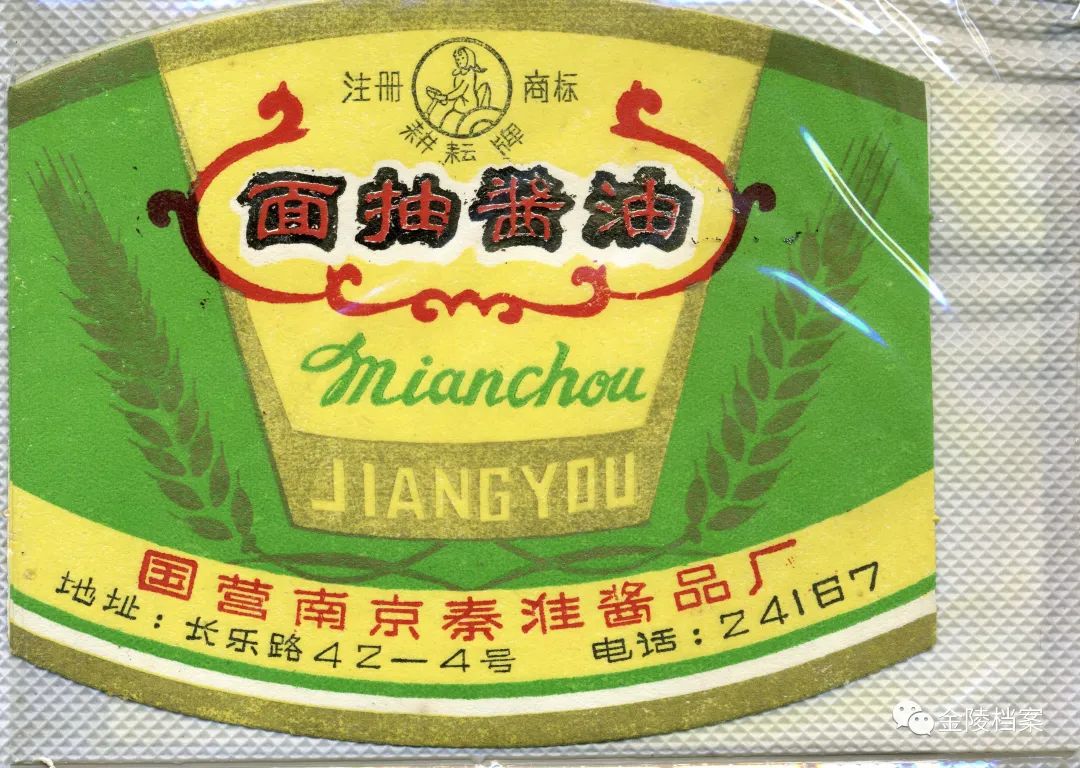

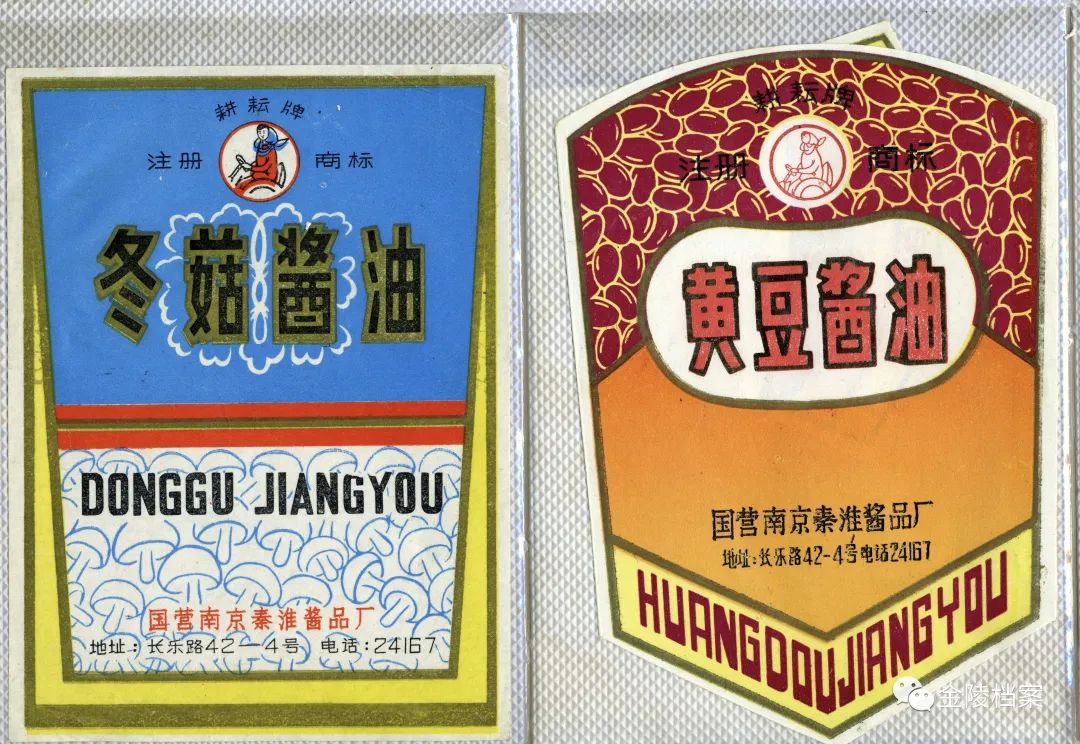

之后,是国营红旗酱品厂出品的“虾子酱油”,地址在长乐路42号-4,商标样式相较之前显得更流行些。 及至后来,酱油品种越来越丰富,从一开始只有酱油,不分口味,到后来分为“虾子酱油”、“黄豆酱油”、“冬菇酱油”、“面抽酱油”……

醋和辣酱商标也不断变化:桂花香醋、金陵特制香醋、姜汁醋、金钩辣酱、虾籽辣酱、芝麻辣酱、家常辣酱——可见南京人的口味越来越丰富。最让人大开眼界的还是金陵酱菜,“金陵酱菜”是个统称,有很多不同的品种:香辣条、五香味菜丝、可乐丁、翡翠莴笋、八珍菜、辣丝、精制口香片、白糖乳瓜、多味红干条、宝塔菜……

正儿八经的“打酱油”

档案也勾起了许多老南京人童年的记忆,在他们的记忆中酱园店的店堂内围着一米多高的深色木制柜台,柜台末端摆放着干荷叶,它是专门用来包酱菜用的。那时不用纸张,更没有塑料袋,酱菜买得多,就用一张荷叶包,买得少就用半张荷叶。柜台内分门别类地放着大大小小各种缸、盆,里面盛着花色繁多的各种酱菜,缸外面贴着品名和价格。从早到晚店内排着或短或长的队伍,营业员总是不停的忙碌着为顾客服务。

酱园店品种多,口味好,新鲜及时,价廉物美,每天供应着乳黄瓜、甜卜干、小萝卜头、大萝卜响、什锦菜、腌蒜头、糖酯蒜头、甜生姜、大头菜、青辣椒、甜酱瓜,还有应时的腌蒜苗、漂篙苣、螺丝菜,更有高档的醉虾、醉蟹和糟鱼等同时还供应豆酱、甜酱和秋油等。

当时大部分老百姓的生活水平不高,白天上班干了一天,晚上回家感到身体疲乏了,一般煮上一大锅稀饭,到酱园店买点小菜来下饭就行了,常买的有什锦莱、大萝卜响、乳黄瓜、甜卜干等。

那个时候打酱油不讲牌子,只讲品种:虾子的、鲜菇的两种最受欢迎。其中虾子酱油为上品,2角6分一斤;也有贫苦些的人家连品种都不讲,只讲价格:“打半斤2角的”,或者“打5分钱一毛八的”……

“吃小菜儿”,在南京人眼里是苦中作乐,是南京人的随遇而安,宽容,甚至“潇洒”的禀性吧。

很多情况下,一些品种的小菜往往是必不可少的配料,例如红烧鸭块,放几片(酱)生姜,瓜,风味就好的多了;过年时,家家都炒素菜——有的地方叫什锦菜——也是一定要放生酱瓜的;即便下一碗馄饨,也少不了放点榨菜末,也表现了南京人对酱菜的喜爱。

随着时代的发展,这些老酱园几乎都销声匿迹了,取而代之的是超市里的瓶装酱菜和菜场里的酱菜摊,虽然口味丰富,但唯独缺少了那份荷叶的清香和打酱油的乐趣。南京老酱园店的各种小菜的风味留存在了档案里,每当翻到还是惊艳了时光。