夏粮是全年粮食生产第一季,产量占全年粮食产量五分之一多,其中90%以上都是小麦。从今年农业农村部发布的小麦机收进度显示,我国夏粮丰收已成定局。

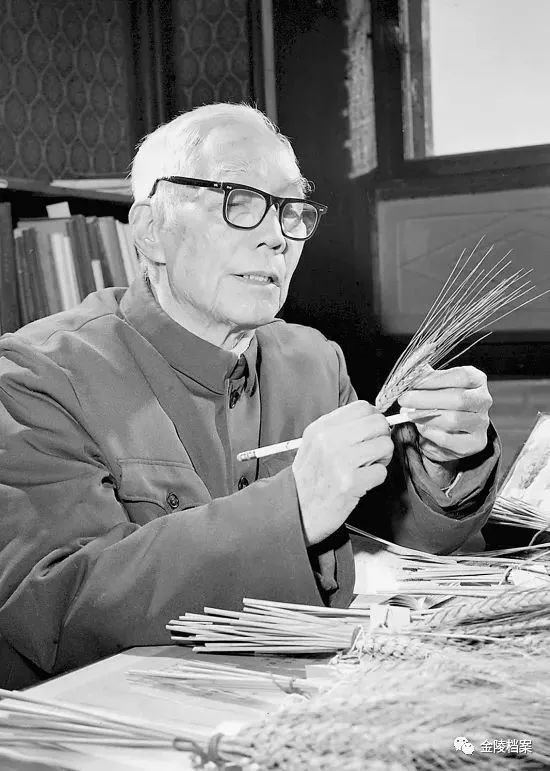

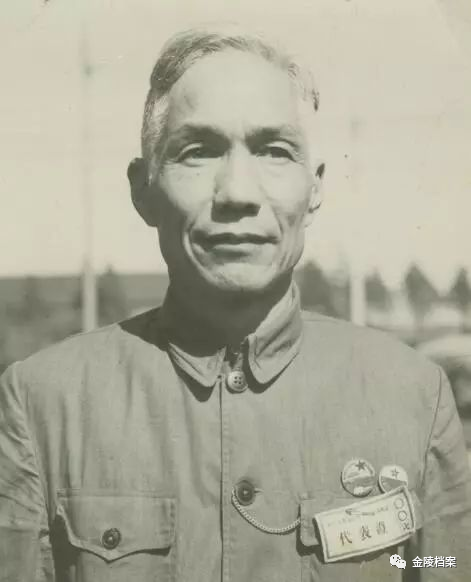

“民以食为天”,小麦作为五谷之一,是我国最重要的口粮之一。食为政首,谷为民命。今天介绍的这位农学泰斗、粮食专家是从南农走出的我国小麦科学研究的奠基人——金善宝。

从南京开启科研生涯

1895年7月,金善宝出生在浙江省会稽山下一个偏僻的山村,6岁入读父亲金平波任教的私塾。金平波是晚清秀才,在为儿子及宗族子弟开蒙时,常以“金氏家训”作为教材,教育他们做人道理。

但未及志学之年,父亲就去世了,少年的金善宝深谙母亲不易,经常帮助母亲采桑叶、缫蚕丝,上山打柴,贴补家用。

金善宝与母亲

1917年,高中毕业的金善宝面对着升学难题,家境的窘迫使得大学的校门是那样的可望而不可即。正在苦恼时,南京高等师范农科一则不收学费、膳费的招生简章吸引了他的注意。

既能减轻家庭负担,又能继续学业,思虑再三金善宝决定向亲戚借齐路费前往南京,母亲卖掉了两年积攒的蚕丝,三姑婆拿出了辛劳一生积攒下的29块大洋。

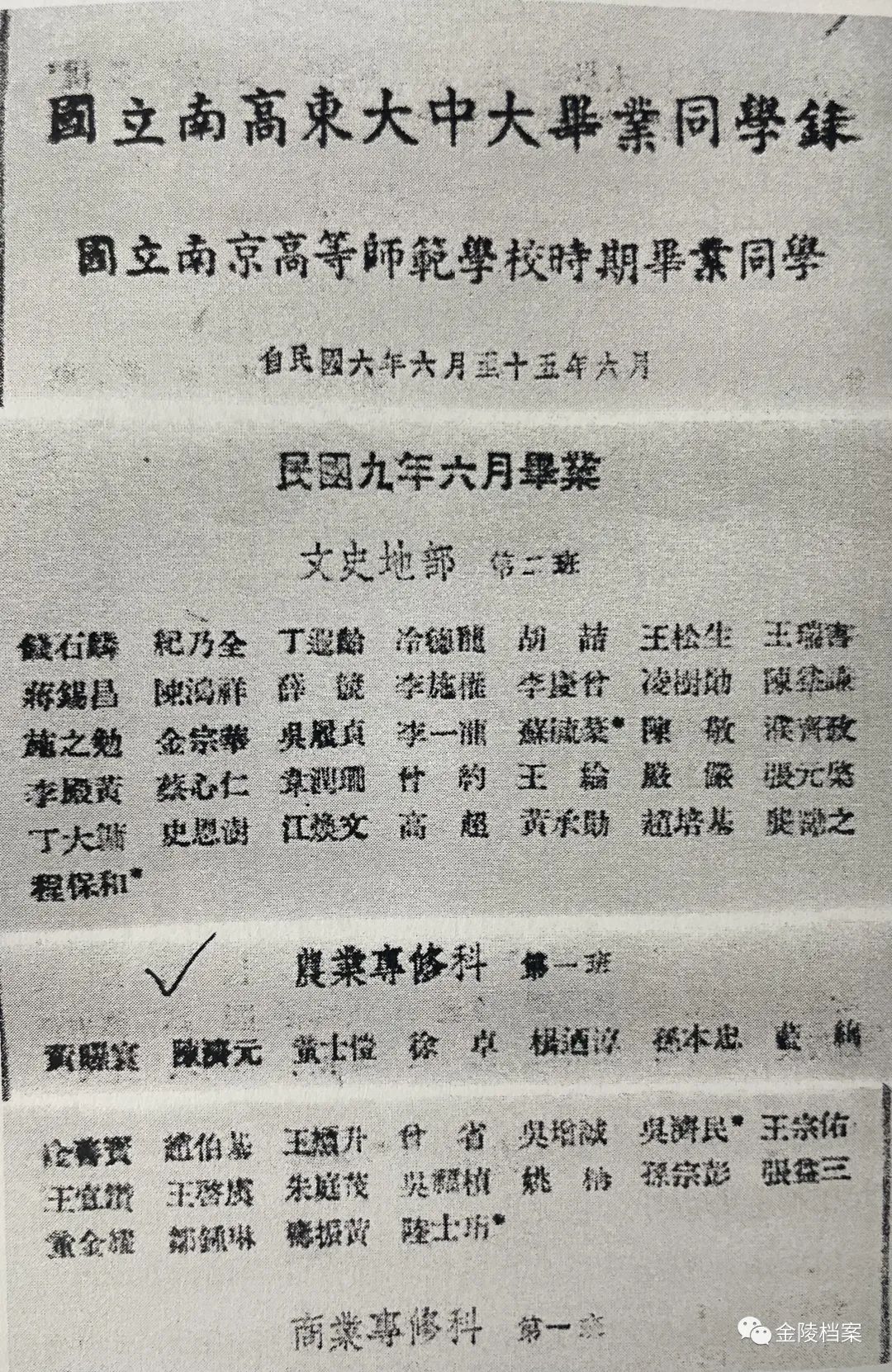

1920年南京高等师范学校毕业名单

就这样,他带着两人的希望,走出了这个生养他的小山村,报考并顺利进入了南京高等师范农业专修科。自此,他便将自己的整个生命与小麦科学紧密地联系到了一起,历经坎坷,仍初心不改。

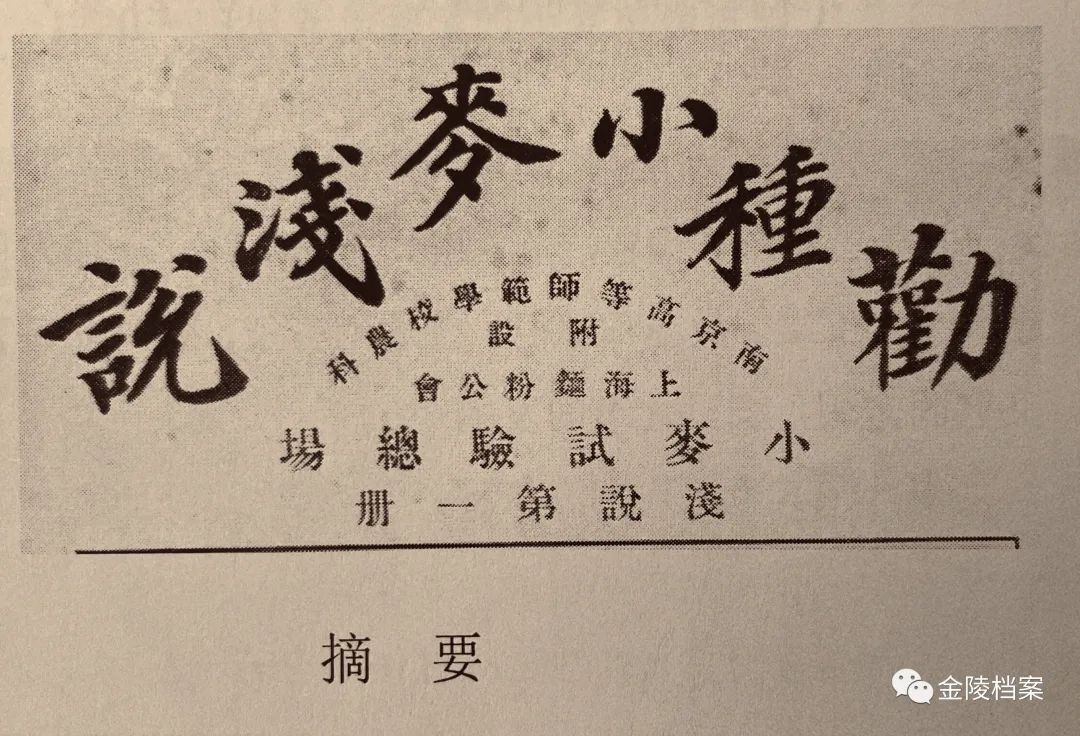

1920年,金善宝从南京高等师范毕业,经邹秉文先生推荐,到位于南京明故宫的皇城小麦试验场当任技术员。期间他从农家品种中选育出中国第一批小麦改良品种“南京赤壳”“武进无芒”“江堰黄皮”“江东门”等在生产上推广。

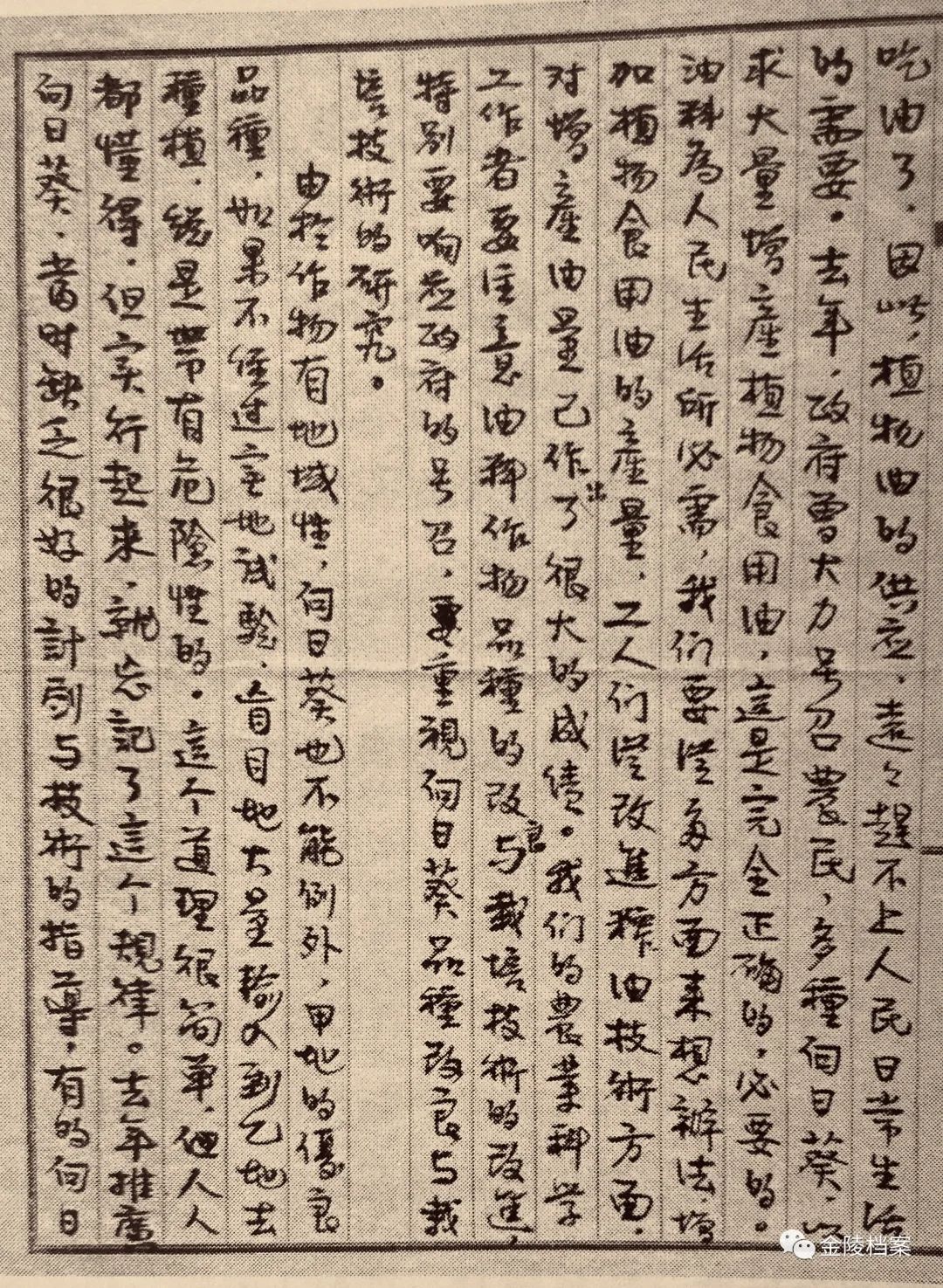

金善宝手稿《劝种小麦浅说》

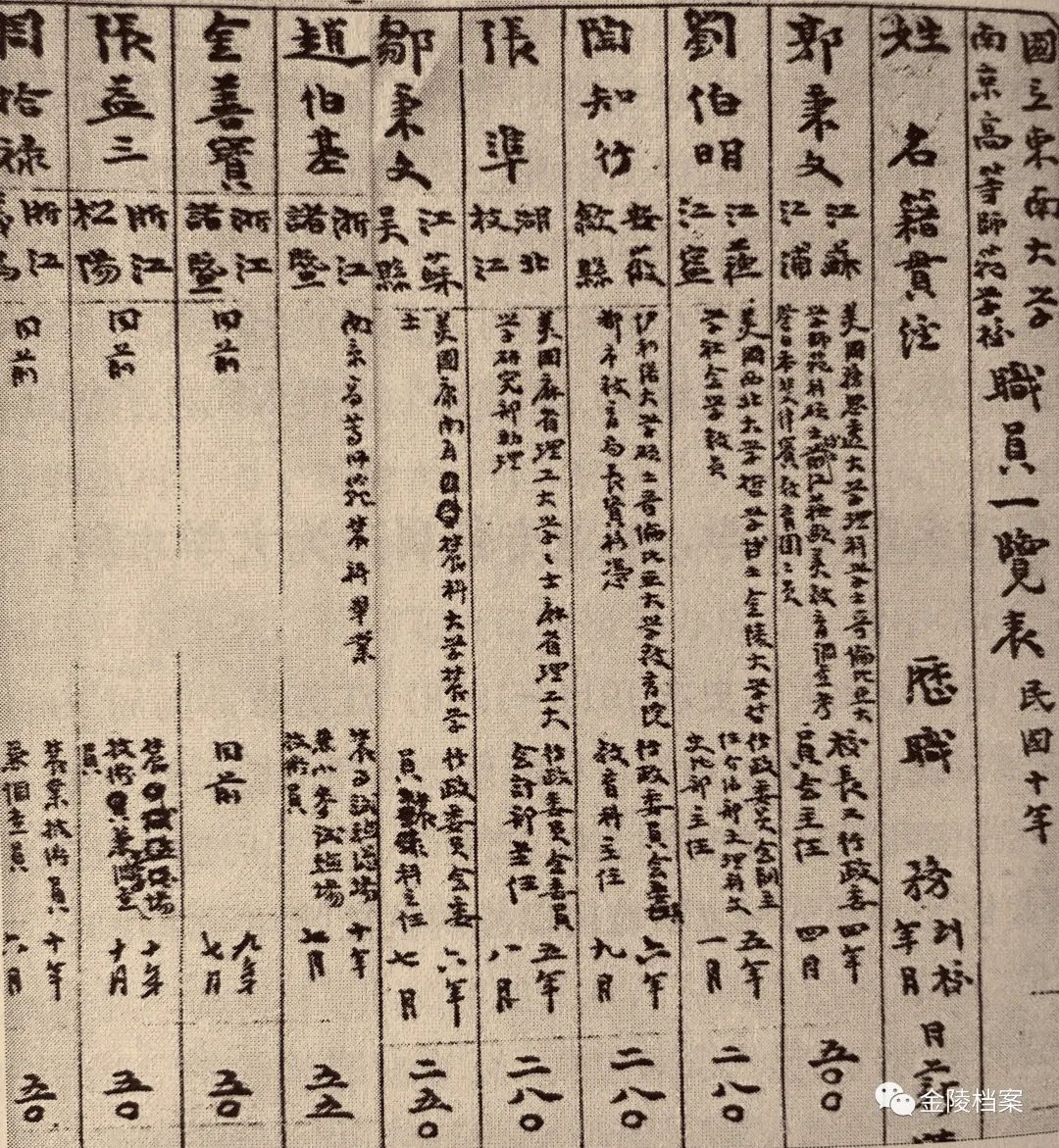

1930年,金善宝进入康奈尔大学研究院深造,后又赴明尼苏达大学农学院研究小麦育种。完成学业,报着为祖国振兴农业的强烈愿望,金善宝毅然回国。

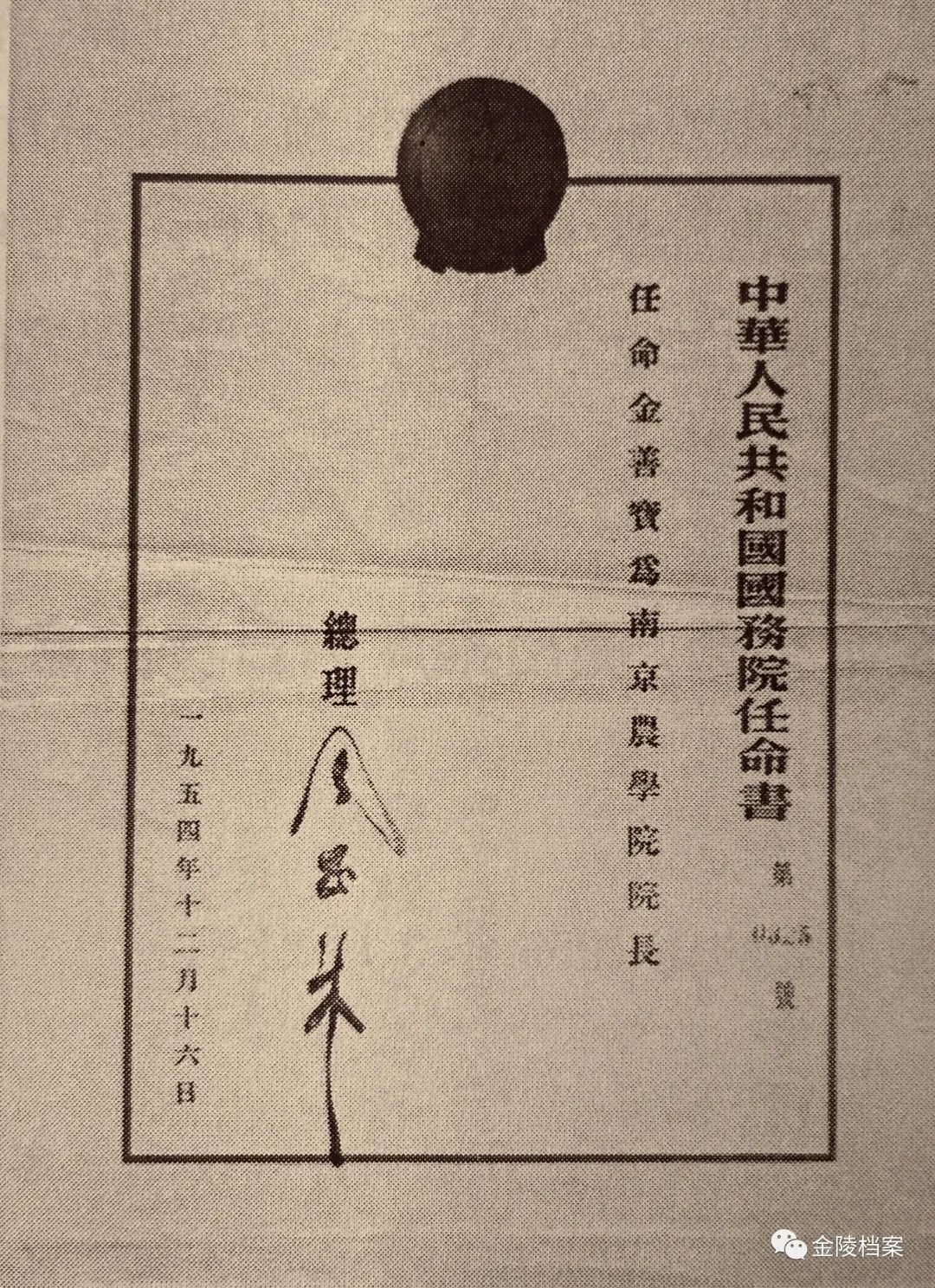

归国后,他应聘回到母校,任南京中央大学农学院教授。新中国成立后,历任南京大学农学院、南京农学院院长,华东农林部副部长、南京市副市长、中国农业科学院副院长、院长、名誉院长等。

1921年东南大学教职员名单

1955年被选聘为中国科学院生物学部委员(院士),1957年当选为全苏列宁农业科学院通讯院士,1986年,被授于美国农业服务基金会永久荣誉会员。曾是中国科协副主席、荣誉委员、农业部科学技术委员会主任委员、中国农学会副理事长、名誉会长、中国作物学会理事长、国务院学位委员会委员,1

- 6届全国人大代表,九三学社第六、七届中央副主席,第八、九届中央名誉主席。

延安收到了你送去的种子

1937年10月,国立中央大学从南京迁往重庆,金善宝随学校一同前往,当时的重庆沙坪坝,是抗战后方的科教文化中心,汇聚了一大批教育家、科学家、文学艺术家和工商实业家。

国立中央大学商得重庆大学同意,借松林坡建校,突击修建了一批简易房屋作为校舍。金善宝与人同住在其中一间不足十个平方的房间里,两张床加一张二屉桌就是全部,工作和生活条件异常艰苦。

那时,日军飞机来重庆轰炸的频次很高,空袭警报经常拉响。金善宝觉得躲避空袭过于浪费时间,可以利用这段时间在家里做点工作,等紧急警报来了之后再去防空洞也不迟,久而久之便成了一种习惯。有一次直到日军的飞机已经盘旋在他家上空了,他才放下手头的工作,动身前往防空洞。

抗战全面爆发后,我国的小麦产区被敌人侵占了大半,人民需要粮食,抗战前线也需要大量粮食支援。为了尽快搜集和培育小麦良种,金善宝每年利用暑假前往各地农村进行走访调研。

1939年夏,他和助教一起,沿嘉陵江、涪江北上,考察四川北部松潘一带的农业情况。途中,曾被怀疑是共产党密探,遭受过敌人非法扣留,也是在这一年,他走遍了四川,完成了对全省小麦品种的系统搜集和整理工作。

除了开展教学科研和小麦搜集研究,金善宝还始终牵挂着民族解放事业与抗战形势。他曾两次找到林伯渠,要求前往延安参加革命工作,却因意外最终未能如愿,但他内心始终向往着延安、向往着共产党。

后得知延安正开展大生产运动,金善宝立即从多年搜集的小麦品种中筛选出最好的品种,包装好送到新华日报社,委托转交给延安方面。半个月后,邓颖超同志告诉金善宝:“延安收到了你送去的种子,同志们感谢您!”

抗战时期,金善宝还参与了九三学社发起的全过程,是九三学社成立时的重要成员,曾长期担任九三学社中央的领导工作。

南农首任院长、南京市副市长

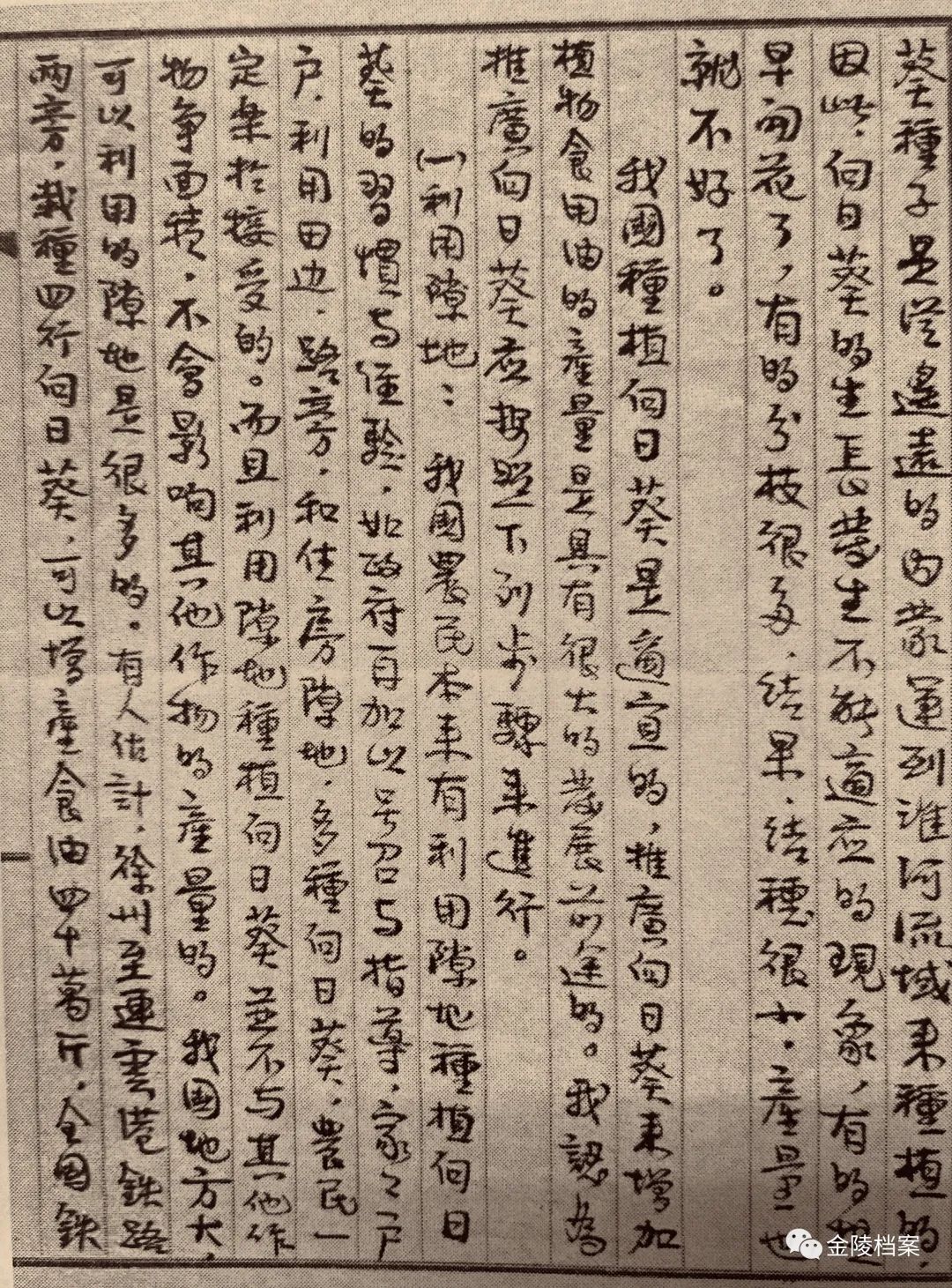

1952年,全国各大学院系调整,中央大学农学院、金陵大学农学院和浙江大学农学院部分专业合并成立南京农学院,金善宝为第一任院长。

任教期间,金善宝谆谆教导,在南农培养了诸多优秀人才。除此之外金善宝还一直心系南农的建设和发展,曾在南农复校工作中给予了很大的帮助。

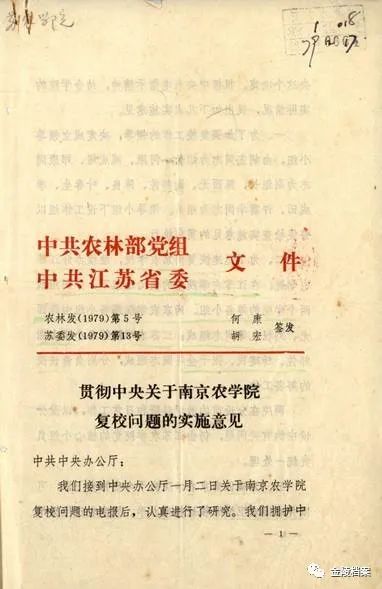

1977年8月,金善宝参加了邓小平主持的“科学与教育工作座谈会”,会上,他向邓小平汇报了南农被撤的情况。并于1977年9月20日,1978年5月4日两次给邓小平同志写信,详述南农复校的种种理由。

1979年1月,中共中央办公厅电报通知农业部党组和江苏省委:中央已同意在原校址恢复南京农学院。自此南京农学院全体师生终于如愿以偿地在南京复校了。

金善宝被人广知是科研人员、是教师、是校长,但少有人知晓他还曾担任过南京市的副市长。

1950年10月30日新华日报

担任副市长期间,金善宝仍然坐三轮车上班。他还多次向上级打报告,要求取消自己的警卫和专车待遇:“我只是一个普通工作人员,用不着派人警卫,新中国刚刚成立,需要警卫的地方很多,请求领导派他们到需要警卫的地方去。”

把82岁当做28岁来过

重任在身使得金善宝的工作十分繁忙,但他却从未放松小麦科研工作。在女儿金作怡的印象中,父亲金善宝对小麦育种一直以来可谓情有独钟。

在一个冬夜,狂风肆虐,飞沙走石,金作怡被一阵急促的敲门声吵醒,开门一看,门外站着满身泥泞的父亲,原来金善宝担心温室里的春小麦材料受冻,独自摸黑前往温室。途中还不小心摔进了阴沟里,直到他看见温室的春小麦并无异样,才放心回来。

又一次,夜里电闪雷鸣,暴雨如注,却正值春小麦生长发育的关键阶段,这一夜金善宝辗转难眠。第二日清晨,他便赶忙穿上胶鞋前往试验田检查小麦的倒伏情况,当金作怡起床时,金善宝已经兴致勃勃地回来了,而这一年,金善宝已经86岁了。

金善宝(左一)在视察小麦试验田

他曾满怀激情地说过,“在实现四个现代化的长征路上,我要把82岁当做28岁来过,把自己的余年贡献给中国的小麦科学事业。”

对待这份科学事业,金善宝也常说:“一个有志于科学的人,要能吃苦,耐得住清贫,白天三顿饭、晚上三块板,就可以了。”

抗战时期生活艰苦,在拮据时,没钱买菜,金善宝就用酱油拌饭吃。加上工作劳累,使得他常年身体抱恙,走路拐杖不离手,未及天命之年便已是满头白发。重庆谈判期间,毛泽东曾称金善宝为“白发老先生”,实际上毛泽东比他还要大上两岁。

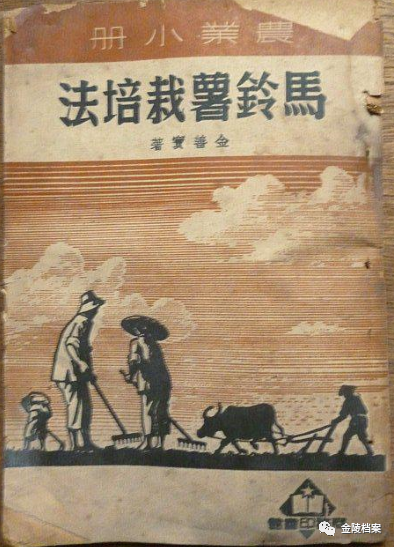

就是这样甘守清贫投身科研,在1950年长江下游洪水泛滥,华东地区、长江流域有上亿亩良田遭受水灾。金善宝提出“多种马铃薯、移植冬麦度春荒”的建议,并把小麦移栽技术和科学原理传授给农民,降低了华东地区农业受灾的损失。

1956年,长江流域小麦锈病大面积暴发,小麦严重减产。金善宝培育的“南大2419”因有较强的抗病性,在长江流域得到了大面积推广。“南大2419”推广面积之大,种植地区之广,应用时间之长,衍生品种之多,是中国小麦品种改良史上罕见的。

此外,金善宝还根据我国地跨热带、温带和寒带的自然条件,提出小麦异地加代繁育的设想。这项研究成功地把春小麦新品种的选育时间,从10年左右缩短为3-4年。

小麦试验过程繁复,试验期间从种到收,年逾古稀的金善宝依旧事无巨细、亲力亲为,登上1800米高的黄山寻找小麦播种地,到井冈山、庐山去播种小麦。耄耋之年,仍深入田间搞试验、指导科研活动。

在面对“现在是什么时候,你还搞试验?”的质疑时,他却回答:“是的,要搞试验,中国几亿人口需要粮食,不搞试验,吃什么?”

1997年6月,金善宝突发疾病,永远地离开了他深爱的这片麦田。

金善宝一生学农爱农、严于治学、艰苦朴素,对祖国满含执着的热爱,对农业发展投入高度的热情,对粮食生产报有热切的希望,不仅为国家培养了大批优秀人才,也在农业科学研究做出了具有开创性的杰出贡献。

在这片希望的田野上,人民永远会记得这位中国小麦科学的奠基人----金善宝。