1921年在嘉兴南湖的红船上,诞生了伟大的中国共产党。在南京玄武湖的游船上,也发生过很多革命故事,留下了红色的印记。

1921年

玄武湖大辩论

让恽代英走上革命道路

少年中国学会是五四运动前后在中国很有影响的社团,发起于1918年6月30日,1919年7月1日正式成立,1925年底因社员的分化而停止了活动。先后加入学会的共有120余人,如李大钊、沈泽民、杨贤江、毛泽东、王光祈、曾琦等,分散在全国各地,还有的在国外。北京成立了总会,南京和成都设立了分会。南京分会成立于1919年11月1日。

少年中国学会

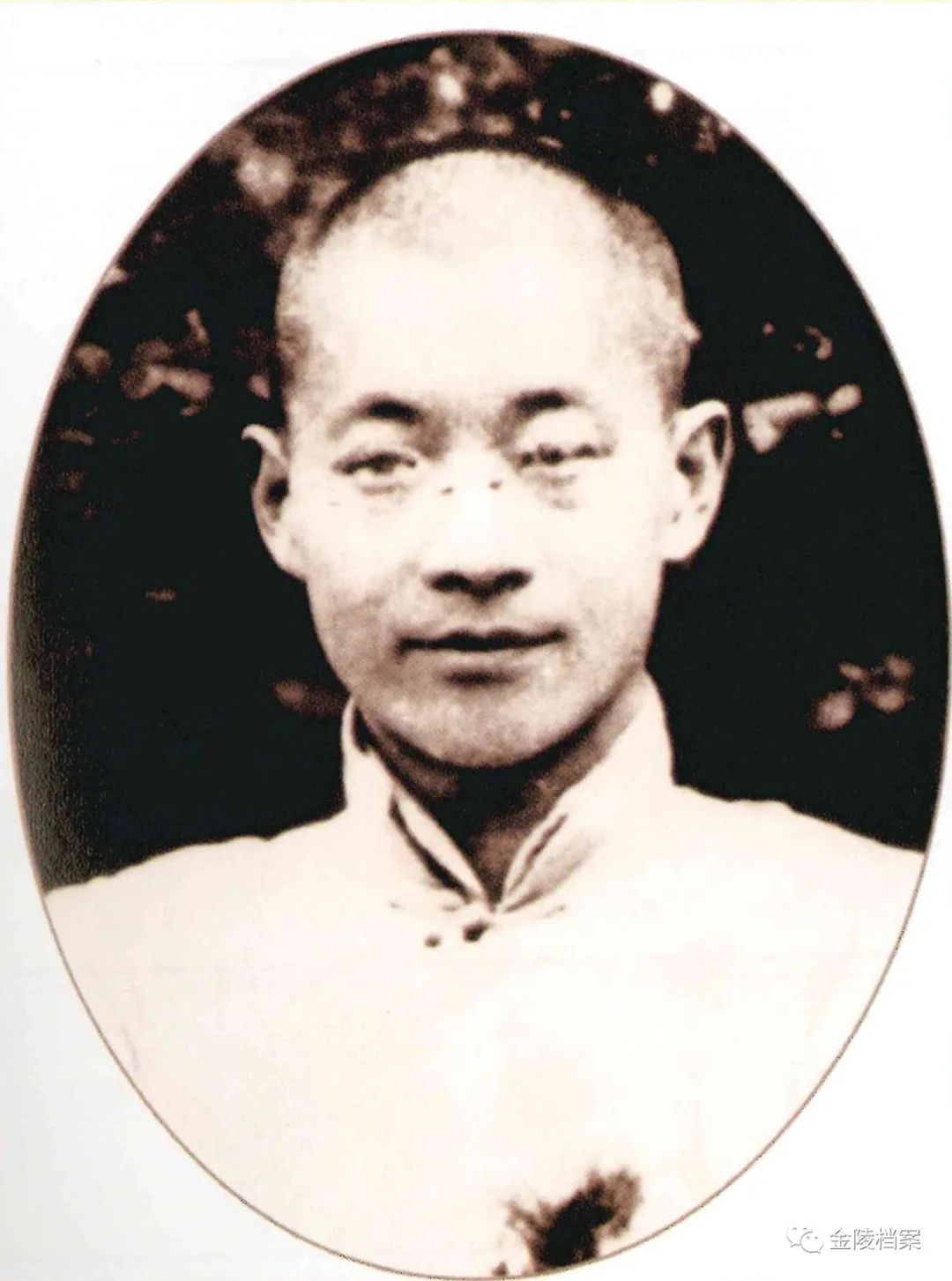

1919年五四运动爆发,恽代英同志领导武汉学生组织请愿、罢课、游行示威,鼓动了武汉三镇商人全体罢市。1919年10月1日,由刘仁静、邓中夏介绍,参加少年中国学会。这时的恽代英同志还不是坚信马克思主义的。

恽代英

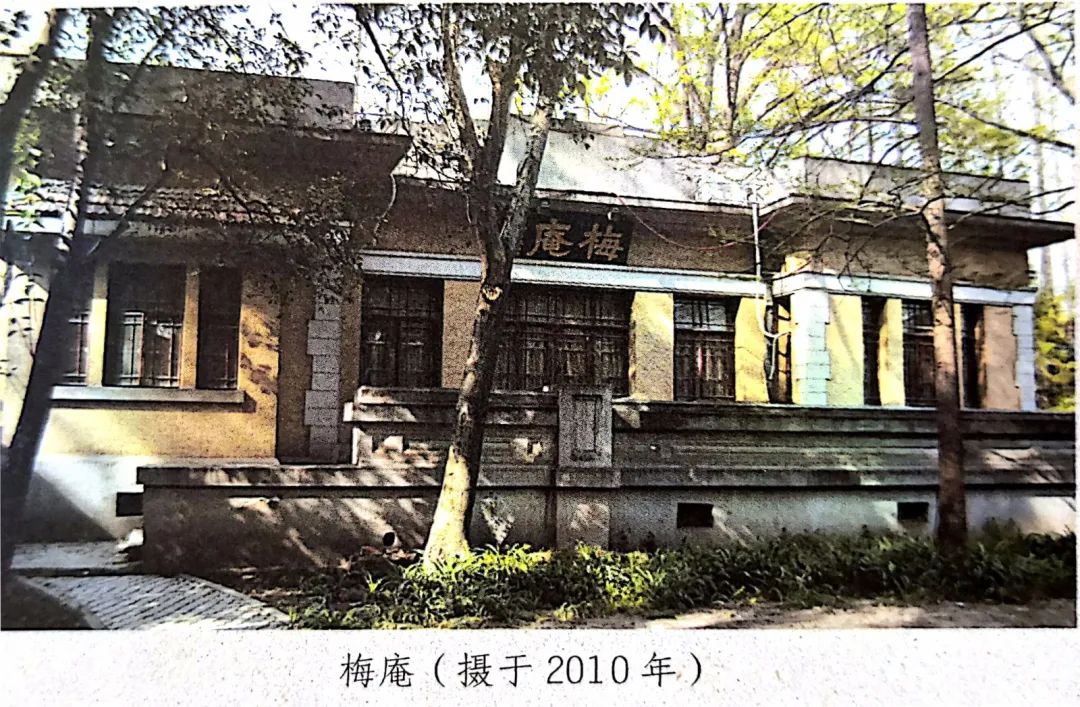

经恽代英提议,少年中国学会南京大会于1921年7月1日学会两周年纪念日召开。南京的初夏,天气还不十分炎热,玄武湖碧波荡漾,确是年青人聚会的好地方。恽代英同志6月30日来到南京,在南高师校园内六朝松旁的梅庵(今东南大学内)参加大会预备会议,大会会期三天半。

7月1日会议在鸡鸣寺召开。7月2日会议转移到玄武湖召开。这一天围绕着学会的宗旨、主义及政治活动等问题,大家各执己见,讨论很激烈。在南京玄武湖参加的这次争论激烈的会议,对恽代英同志思想震动很大。会后他反复思考了大家的意见,又根据自己的实践,检验了自己原来的脱离社会的“互助经济论”、“平和经济革命论”,认识到那些只不过是“未来之梦”,只能是幻想,不可能改变社会,改造中国,只有通过阶级斗争,劳农政治,才能达到人类共存的社会。恽代英同志思想大改变后,不久即加入中国共产党,成为我党早期党员之一,从此,走上了共产主义的道路。

——摘自《恽代英同志在南京(之一)——在玄武湖大辩论后的思想大转变》(吴玉璋蒋燕萍)

1922年

玄武湖举行了马克思诞辰纪念会

1922年4月,南京高师学生吴啸、侯曜等人积极组建南京地方团的组织,同年5月5日,吴啸、侯曜等24名团员在高师梅庵(今东南大学内)召开大会,正式通过了《南京社会主义青年团简章》,成立了团地方委员会。南京团地方委员会是当时全国15个地方团组织之一。5月5日团员大会后,全体团员到玄武湖举行了马克思诞辰纪念会,请杨杏佛教授演讲马克思传。

——摘自《南京人民革命史·南京团地方委员会、南京党小组》

1930年代

田汉以游船作掩护邀约文艺界朋友

1935年2月,上海党组织遭破坏,田汉、阳翰笙等同时被国民党政府逮捕并被押解到南京;10月,虽由柳亚子、蔡元培等营救得以保释出狱,但行动不得自由。珍贵的是,田汉等同志这一阶段的经历被许幸之在《重游玄武湖》一文记载了下来。许幸之(1904-1991),中国电影导演,1935年,他在上海曾导演过轰动一时的《风云儿女》,《铁蹄下的歌女》由许幸之作词,聂耳作曲,中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》就是《风云儿女》的主题歌。

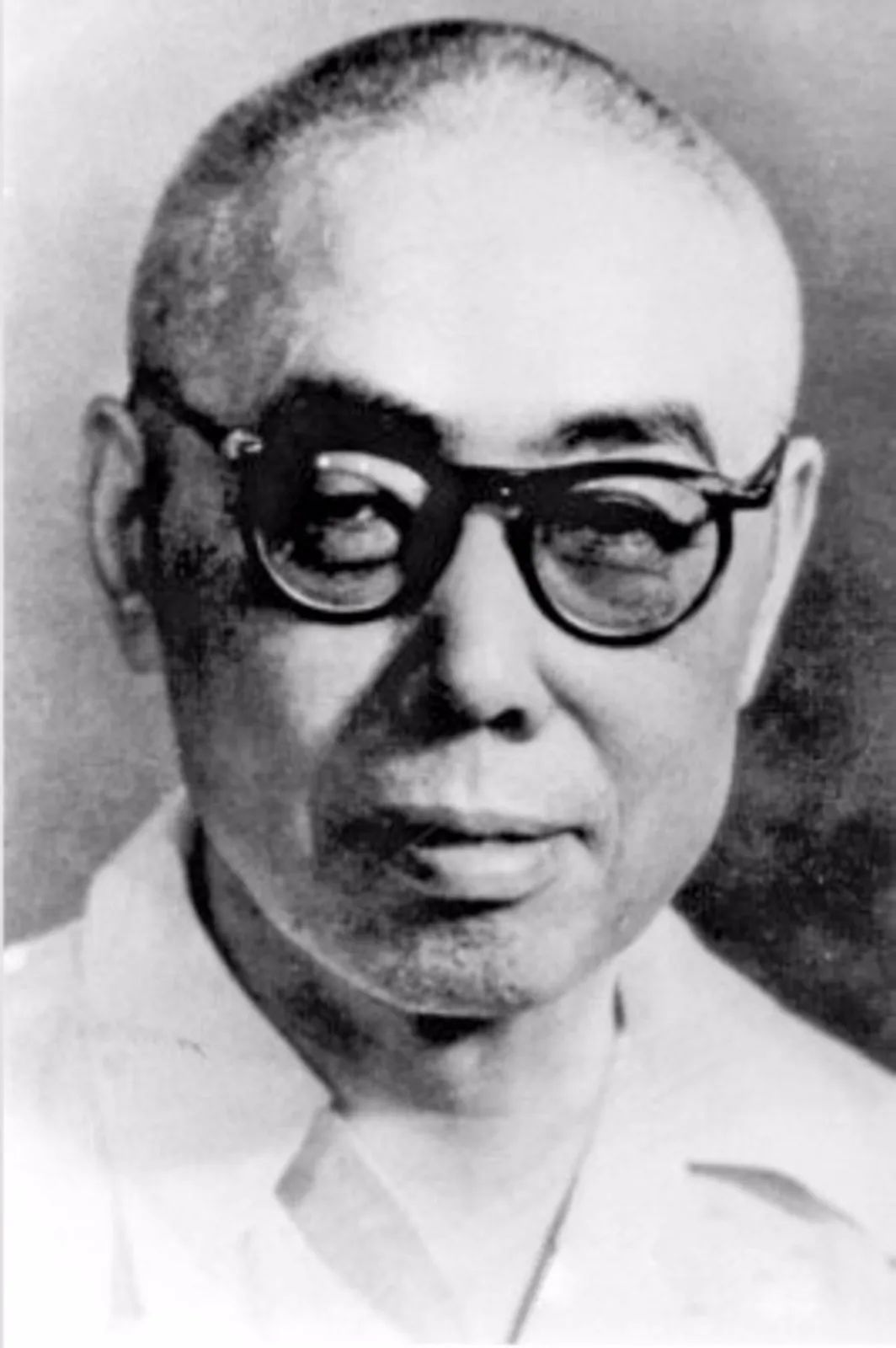

田汉(1898年3月12日—1968年12月10日)剧作家、戏曲作家、电影编剧、小说家、词作家、诗人、文艺批评家、文艺活动家,中国现代戏剧三大奠基人之一。

许幸之导演的《风云儿女》海报

在《重游玄武湖》中他写道:1936年,由于“电通影片公司”被反动当局迫害,勒令停闭,我又面临着失业的悲痛。那时,田汉和阳翰笙同志被捕后已押解南京一年有余,他们虽已被保释出狱,但仍被软禁在南京,不能越金陵“雷池”一步。我闲居在上海,本拟改编《茶花女》为电影剧本,忽又听说阳翰笙(《三毛流浪记》编剧)也在改编此剧,我便径去南京,和翰笙商谈合作拍片事宜,不料剧本已被他人捷足先得。但没有想到刚到翰笙家中,就接到田汉同志打来的电话:说本日下午已经邀约了文艺界的朋友们一起去游览玄武湖,听说我已来到南京,特邀我也一起去游湖。

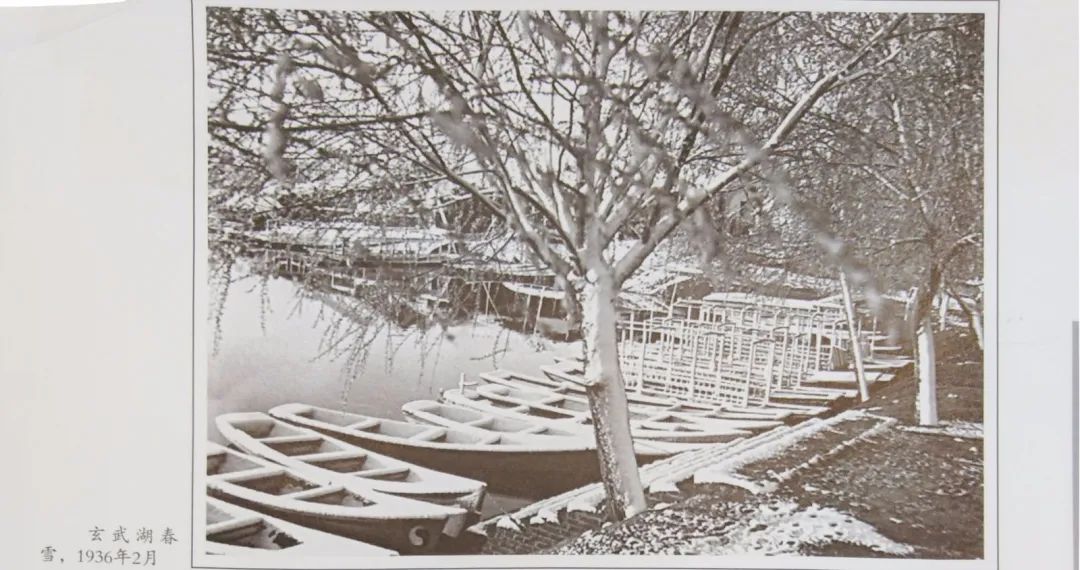

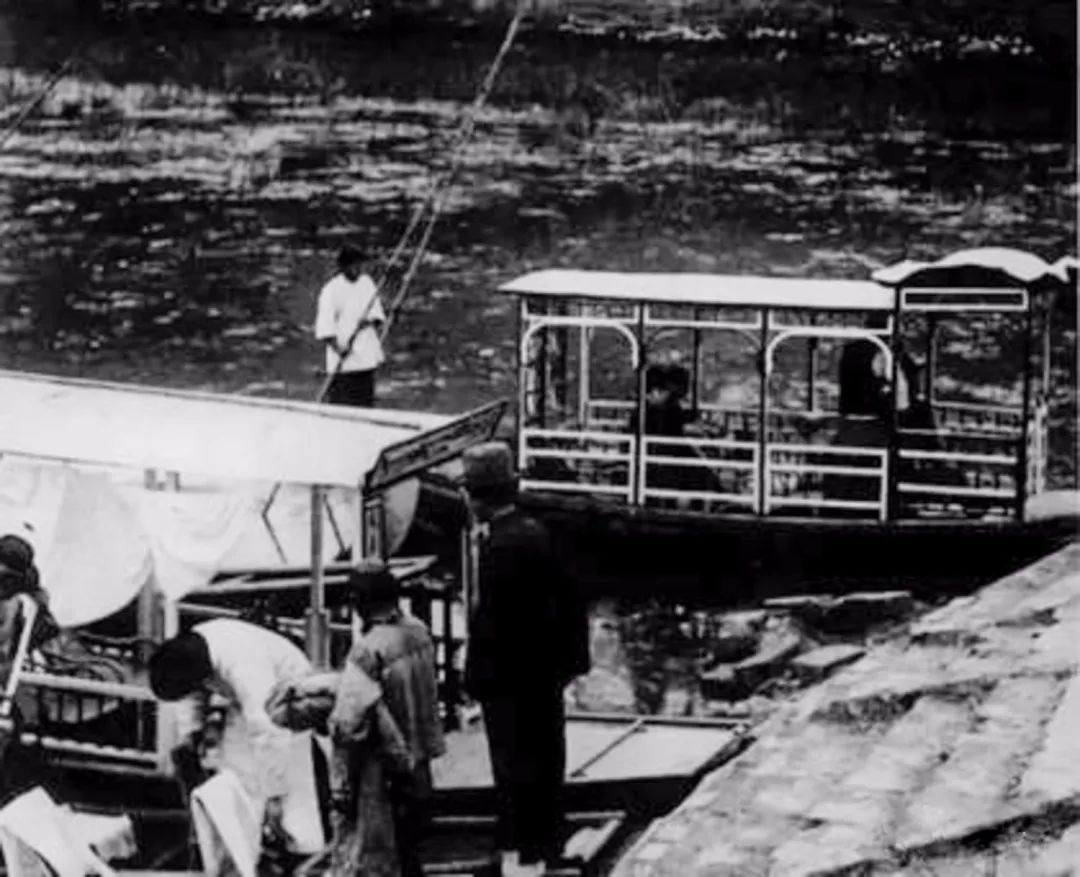

时值盛夏,湖水浮涨,湖上绿柳成荫,芦狄掩映。湖光山色竟呈现出一片潋滟葱茏的景象。轻风吹过,湖水掀起一丝丝涟漪。密茂的荷叶铺盖着湖面,莲花朵朵吐放着清香。湖上游艇纵横,游人络绎不绝。那天,文艺界的朋友们共租借了三四只游艇,我陪同田汉、阳翰笙同志共乘一条较大的游艇。那时政治空气十分紧张,田、阳二公还在被监视之中,除单纯游湖,即兴作乐外,以“莫谈国事”为宜。甚至连田汉所写的《风云儿女》剧本和《义勇军进行曲》等拍片工作也不便随便谈起,唯恐暴露以“陈瑜”为化名的田公身份。于是曼歌清唱,谈笑自若,嚼糖果以消忧,啖西瓜而解闷。一直到月上柳梢,大家才尽兴而散。

玄武湖游船赏荷古今对比

由于使用化名,田汉的真实身份一直没有暴露。不过在国民党特务的严密监视之中,因此,田汉等革命同志喜欢乘坐玄武湖游船,躲开特务的监视,在湖中会友。可能来的次数多了,他对玄武湖船娘的生活有了深入的了解,曾想根据玄武湖船娘的情况,计划撰写一个电影剧本《船娘》。虽然因故没有完成,但是庆幸的是留下了一首《船娘曲》:“荷叶樱桃不值钱,辛苦织绸没人穿。花儿易谢人易老,姐儿无可奈何驾游船,来啊!上我的船!荷花谢后藕儿鲜,叶儿上有露珠眠。您若是爱静不爱闹,姐划到太平门外古城边,来啊!一毛钱。”

——摘自《秦淮河玄武湖上的船娘,田汉曾计划为他们写电影》(姚嫒嫒)

1949年

一张游湖老照片背后的红色故事

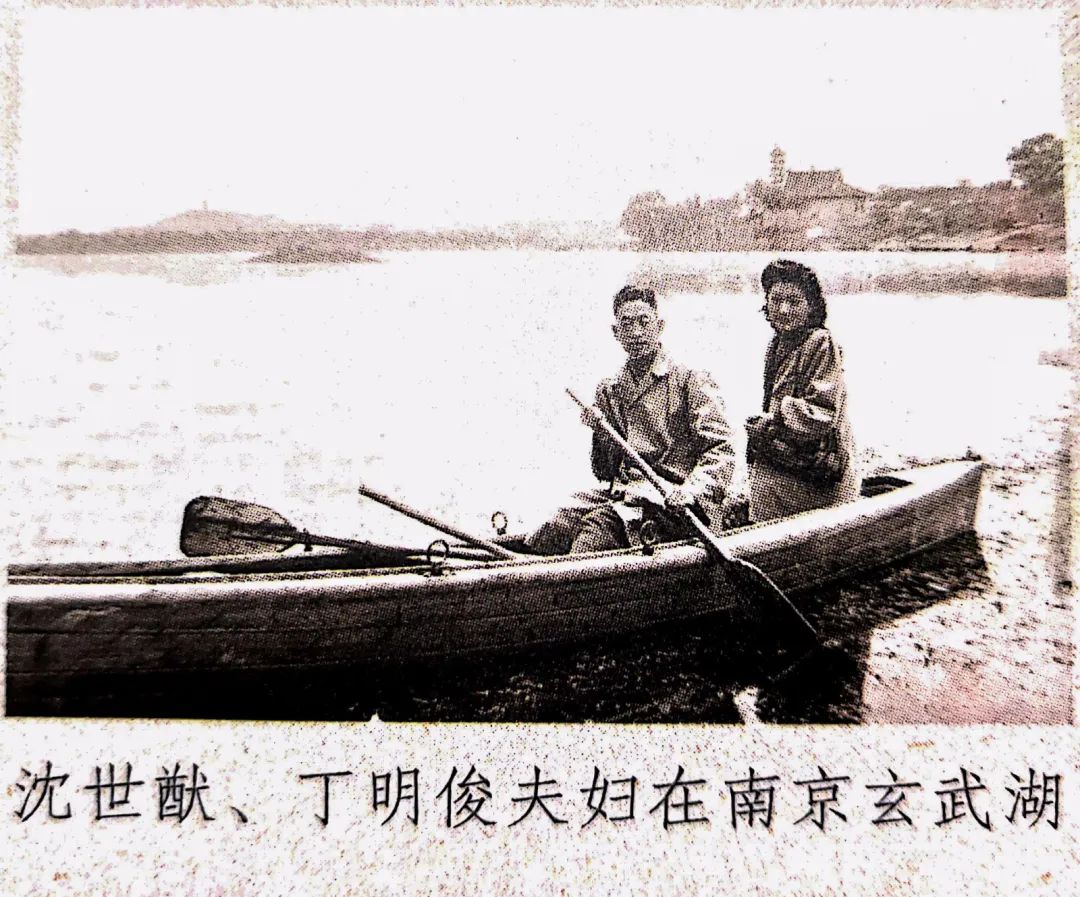

这是一张非常珍贵的照片,照片中的两人是沈世猷和丁明俊夫妇。他们二人在南京解放前夕智取江防图,为渡江战役的胜利立下了奇功。

据电影《渡江侦察记》中描述,在渡江战役前夕,解放军侦察员以民工身份混入国民党江防要塞,历尽千辛万苦,最后靠着鱼肚传书,把江防图带到了解放军的手中。事实确与电影中所说的一样,解放军在渡江战役前就拿到了江防图,但获取江防图的过程,则与电影中描述的大相径庭。真正获取国民党江防部署图的,是一名潜伏在国民党军方高层中的“深喉”——地下党员沈世猷。

沈世猷(1917—1996),中共情报人员。抗战胜利后在国民政府国防部第一厅内部潜伏,1949年1月打入国民政府江防最高军事指挥机关京沪杭警备总司令部作战部门,为中共提供了大量情报。1996年病逝。

沈世猷时任京沪杭警备司令部江防指挥装甲兵参谋,而他的真实身份,是一名优秀的中共地下军事情报工作人员。他的妻子丁明俊。也“夫唱妇随”。他们的住地(吉兆营24、26号宅院),便是秘密联络站,丁明俊是联络站负责人。在接到获取国民党江防情报的任务后,沈世遒一直在努力地寻找着机会。

恰巧有一天,司令部的作战参谋外出时,把钥匙留在了办公室里,沈世猷迅速抓住了这一机会,在办公室里展开了搜寻,并在极短时间内找到了国民党军队从安庆到芜湖的江防部署图。

沈世猷暗自欣喜,但同时又十分忧虑。因为彼时,位于孝陵卫的汤恩伯总部宣布实行迎战戒备状态,机关内部作战人员被限制出入。沈世猷无法抽身,江防情报如何送出,成了难题。

此时,丁明俊毅然挺身而出,以刚出生女儿想爸爸的名义去探望沈世猷。1949年3月底,江防总部附近的杨树林来了一位优雅的军官太太,她挽着简单的发髻,穿着一件裁剪得体、做工考究的旗袍,怀中还抱着酣睡中的女儿。

眼见夫人踏青来访,沈世猷终于有了走出江防总部的机会。在与妻女相聚之时,沈世猷爱怜地亲了亲女儿被寒风吹红的小脸蛋,深情地将妻儿搂进怀中。就在这一亲一搂间,江防图被趁机塞进了旗袍内层。

沈世猷当晚回家连夜复制,夜深人静后,夫妇俩一读一写,赶抄原图。同是地下党的沈世猷的侄儿则在前后院查看门户,等他们把江防图誊写完毕时,天已破晓。第二天,沈世猷又不动声色地将江防图放回原处。

幸运的是,没人发现江防图丢失,那份情报通过地下中共南京市委情报系统负责人卢伯明同志,辗转送至江北,放在了中共指挥所的作战指挥桌上。

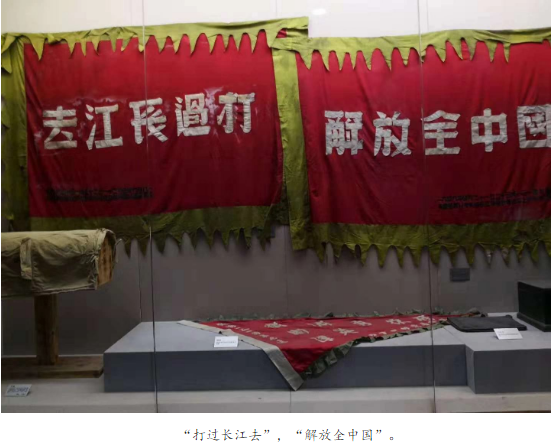

1949年4月21日,三野司令员粟裕收到了毛泽东、朱德发来的《向全国进军的命令》,命令全军“打过长江去,解放全中国”,渡江战役打响。

安庆、芜湖之间的江防地段,正是解放军强渡长江所选择的战略突破口。靠着旗袍送出的江防图,起到了关键作用。