历史学家朱偰先生曾说,“文学之昌盛,人物之俊彦,山川之灵秀,气象之宏伟,以及与民族患难相共,休戚相关之密切,尤以金陵为最。”名城孕育名校,名校成就名城,南京自古就有“天下文枢”、“东南第一学”美誉。六月,梅雨霁,暑风和,连微风都带着拼搏奋斗的气息。青春献礼、砥砺奋进,作为千年历史文化名城,南京迎来送往了无数前来投递梦想的莘莘学子。今天,金陵档案就带您盘点几所历史悠久的南京中学,在档案里感受炽热追梦赤子心。

南京师范大学附属中学

南京师范大学附属中学最早可追溯到1902年,彼时,两江总督张之洞提出“师范学堂为教育造端之地”,“凡江苏、安徽、江西三省士人皆得入堂受学”,奏请于南京北极阁前勘定地址创建三江师范学堂。四年后,附设中学堂。1911年辛亥革命爆发后,校址被占用,校产遭掠荡然无存,学堂被迫停办。1914年,江苏各省立学校校长联名要求在两江师范学堂“设立高等师范学校”,两江师范学堂得以改设续办,1915年9月正式开课,定校名为南京高等师范学校,继办中学,名为南京高等师范学校附属中学。1923年,南京高等师范学校并入国立东南大学,其附属中学同时改名为国立东南大学附属中学。1928年设立中央大学区立实验学校,1929年改名为国立中央大学实验学校(学校包含幼稚园、小学、初中和高中四部,初中部和高中部简称为中大实中)。

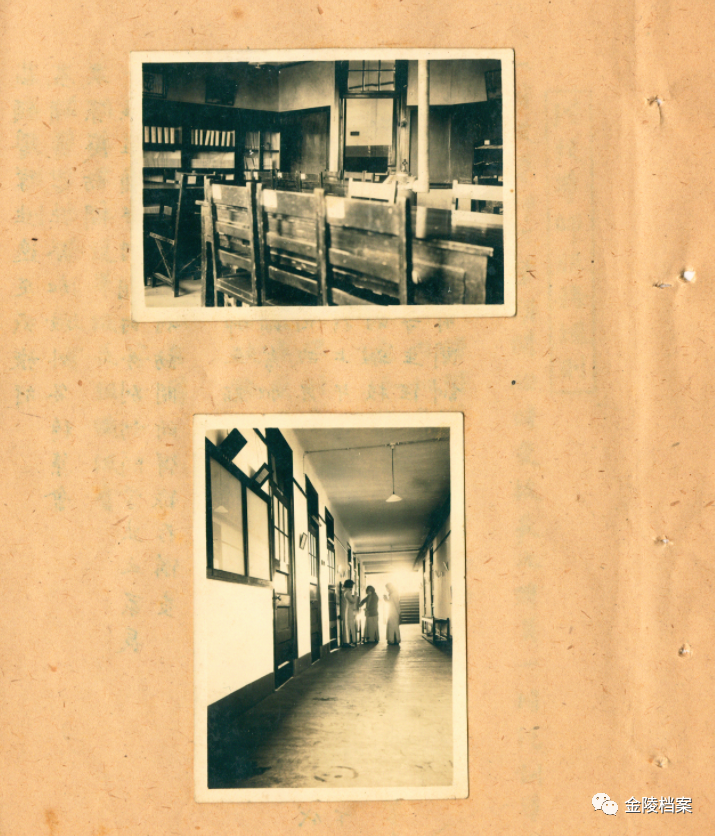

校舍

抗日战争爆发后,1937年8月26日,中大实校被侵华日军飞机轰炸,原校址变成一片废墟。当时的国立中央大学校长罗家伦与中大实校主任许恪士商讨后,决定举校迁往安徽屯溪,开始了抗战时期中大实校的迁移。1937年9月前后,师生到达安徽屯溪。由于抗战战场的深入,安徽屯溪变得岌岌可危,中大实校又开始继续迁移,并于12月到达长沙岳麓山。此后,中大实校派人到贵阳考察,选址贵阳马鞍山筑校办学。由于中央大学学生从重庆到贵阳来实习路途较远,1941年,中大实校与国立第十四中学(重庆)互换校名,直至1946年迁回南京。原国立第十四中学于1941年改称国立中央大学师范学院附属中学(简称中大附中),设在重庆青木关,并于1942年在沙坪坝增设中大附中分校。

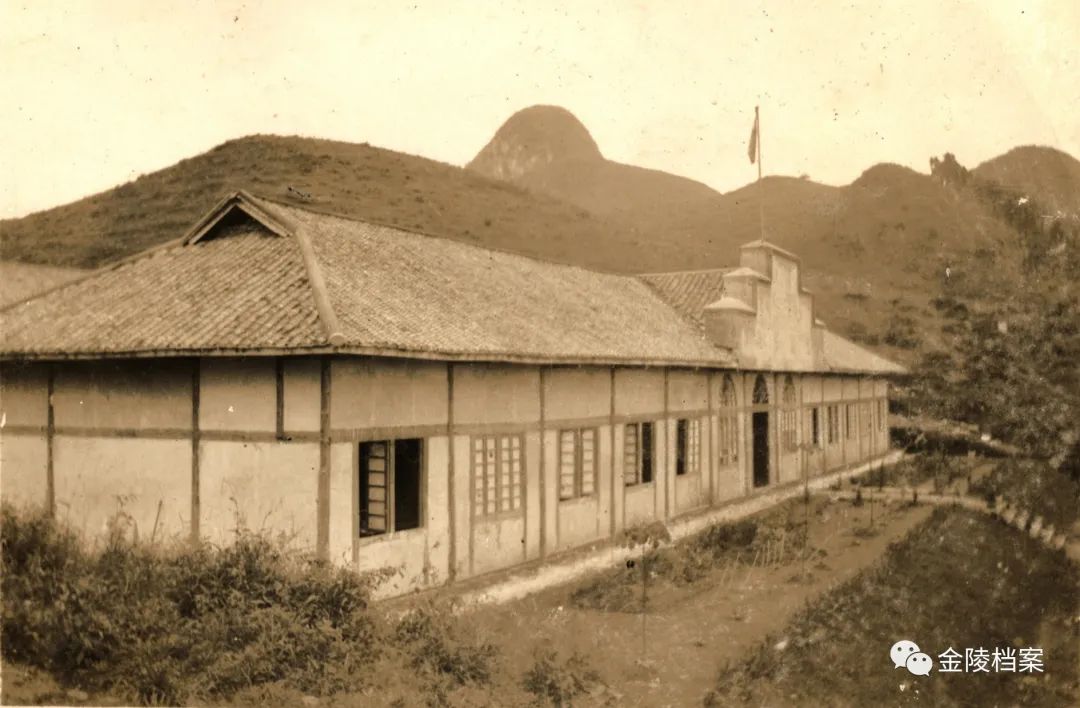

国立十四中校舍

1946年,国立中央大学师范学院附属中学及其分校迁回南京,定校址于三牌楼,校名定为国立中央大学师范学院附属中学,1949年8月改称国立南京大学附属中学。此后,其先后改称南京大学附属中学、南京师范学院附属中学、南京市鲁迅中学。1984年改为南京师范大学附属中学(简称南师附中),校名沿用至今。

历史上,南师附中在中国率先开展了道尔顿制实验、“六三三”学制改革等实验,奠定了其在近代中国基础教育史上的地位。

南京市金陵中学

1888年,美国基督教美以美会在南京干河沿一号(今中山路一百六十九号)创办了汇文书院,采用西方的学校制度、课程设置、办学标准、教学方法、学校管理和教育思想,影响和推动了当时的南京教育向近代教育的转型。

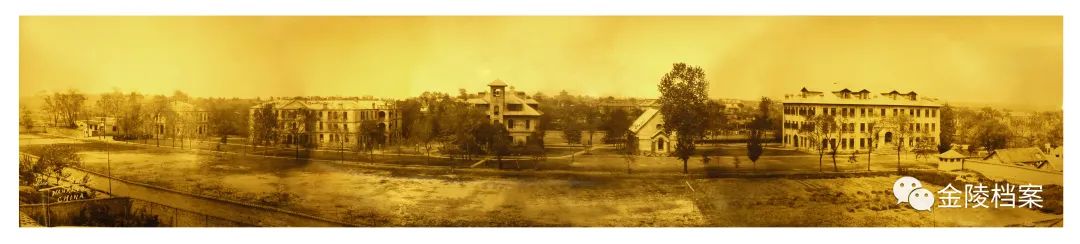

金陵中学全景图

1890年,汇文书院创办了成美馆,正式设立中学部。1892年,汇文书院分大学堂、高等学堂、中学堂、小学堂四级,每级学制均为四年。1910年,汇文书院与宏育书院合并为金陵大学堂,中学堂更名为金陵大学附属中学(简称金大附中)。在这个时期,刘镜澄、刘靖夫、张坊等一批中国教育家相继执掌学校管理和教学,奠定了金大附中在近代南京教育中的地位,获得“北南开、南金中”的美誉。1937年12月,张坊校长带领金大附中部分师生西迁,在四川万县艰难创办了万县金陵中学,在成都设立驻蓉分部。侵华日军占领南京时期,德国友人约翰·拉贝曾将金大附中做为国际红十字会南京安全区难民收容所之一。留守南京的金大附中师生们救助难民、守护校产、曲折办学,先后办起金陵补习学校、鼓楼中学、同伦中学和南京金陵中学。抗战胜利后,万县金陵中学及驻蓉分部于1946年迁回南京,与南京金陵中学合并,恢复校名为金陵大学附属中学。

金中校徽

中华人民共和国成立后,金陵大学附属中学与金陵女子文理学院附属中学于1951年合并,改名为南京市第十中学。1956年,南京市教育局确立南京市第十中学为南京市重点中学。1988年四月,经南京市人民政府批准,学校更名为南京市金陵中学,校名沿用至今。

南京市第一中学

“大哉古都,秀毓淮中。巍巍我校,石城之中。”南京市第一中学溯源于1907年创设的崇文学堂,校址为清代江宁府署箭道、西花园旧址。1927年,李清悚校长在崇文学堂旧址创办南京中区实验学校,实践陶行知教育思想,蔡元培先生题写“开校纪念”碑文。

南京中区实验学校

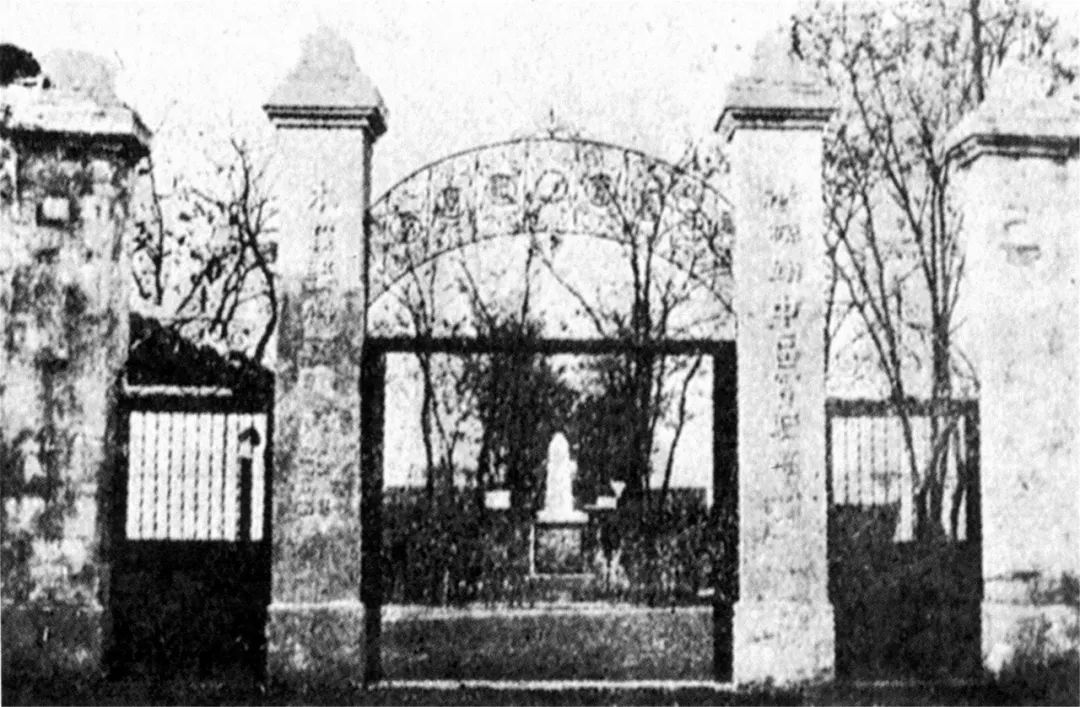

南京中区实验学校校门

1933年,学校改称“南京市立第一中学”,是南京市第一所公办中学。新中国成立后,学校更名为南京市第一中学,是南京市教育局直属中学之一。

1933年-1937年

1937年抗战爆发,部分师生西迁与苏浙皖入蜀师生联合成立国立二中,1945年,学校于原址复校推行“真教育”。

1945年 校牌:李德先生书写

新中国成立后首任校长朱刚倡导“为祖国而教,为祖国而学”,1953年,学校被确定为14所江苏省重点中学之一,1998年,学校深化素质教育,推行“中学导师制”。

1987年-1997年

南京市中华中学

1899年,南京基督教会资助英籍加拿大人马林(原名威廉姆·爱德华·麦克林)在中华路344号创办了“基督中学”。1926年,学校更名为“爱群中学”。同年,基督教会又在中华路369号,创办了“明育女中”,只招收女生。1929年,为了便于学校管理,两校决定合并,各取原校名一字,正式注册组建“育群中学”。学校设男子部(原爱群中学校址),女子部(原明育女中校址),小学部(原爱群中学校内)。

1937年后,为了躲避战火,育群中学先后迁至江宁县湖熟镇、上海市黄浦区、江西省赣县办学。1938年,时任校长蔡汝霖率部分师生到上海,加入基督教会“华东联合中学”;留宁的师生由萧德庆主持,更名为“育德中学”继续办学。抗日战争胜利后,蔡汝霖率师生返宁,育群中学复校,仍设男子部、女子部、小学部。

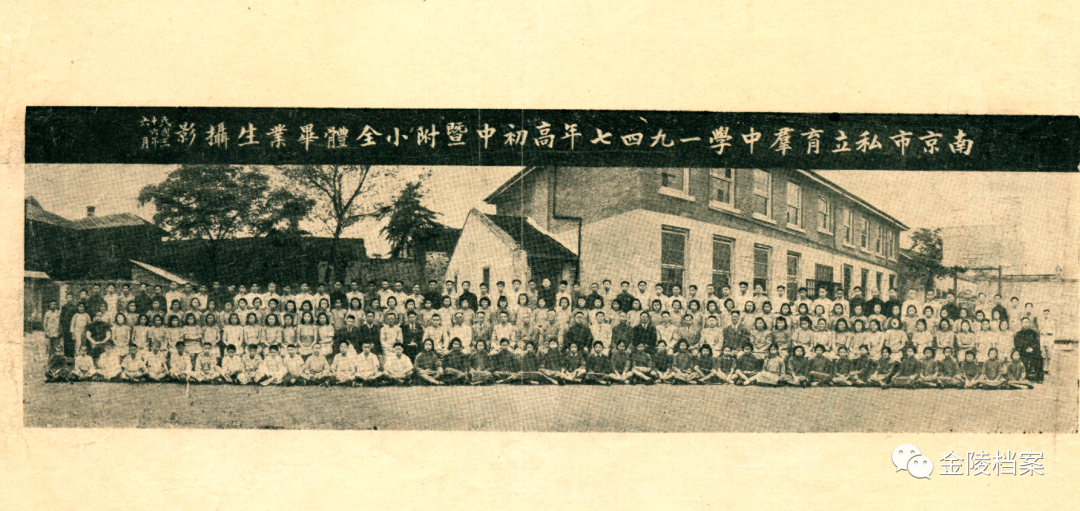

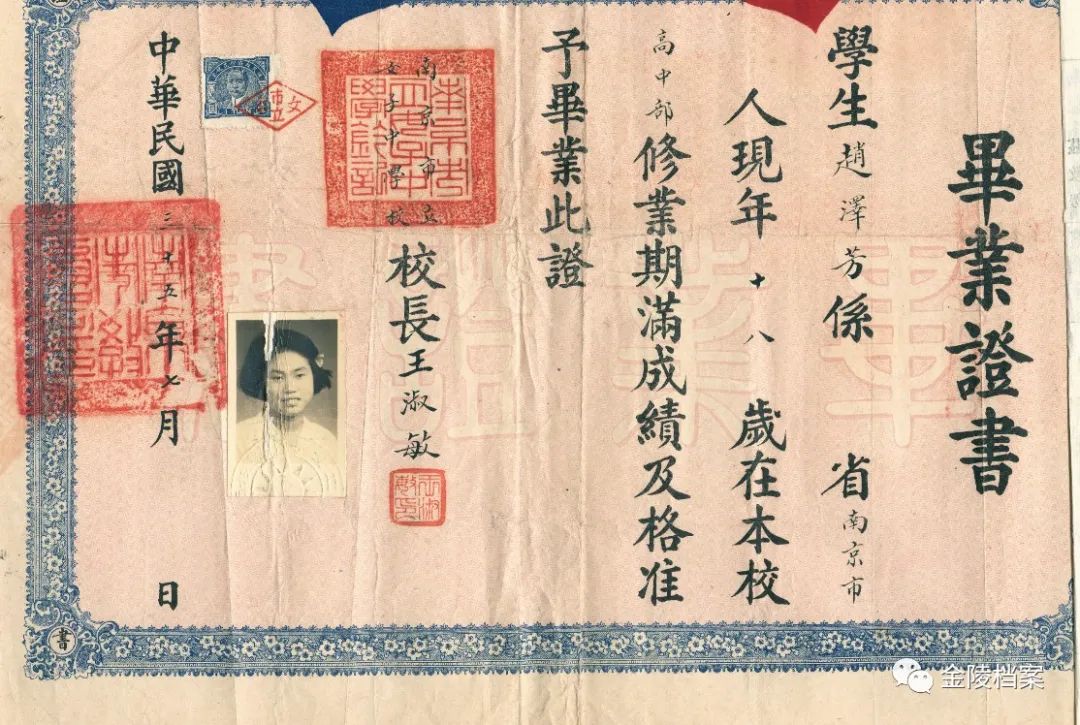

老毕业证

1940年,南京市立女子中学始建,校址在中华路许家巷内。1946年,南京市立女子中学更名为南京市立第一女子中学。 1951年,育群中学女子部与南京市立第一女子中学合并,定名为“南京市第一女子中学”,校址在中华路369号(原育群中学女子部内)。两校合并后,原育群中学男子部学生分流到南京市第一中学、南京市第三中学等附近学校,原育群中学男子部校址及原南京市立第一女子中学校址均为南京市第一女子中学分校,原育群中学小学部由南京市政府接管,后更名为“中华路小学”。1968年,南京市第一女子中学更名为“南京市东方红中学”,男女生兼收。1983年,学校更名为“南京市中华中学”,沿用至今。