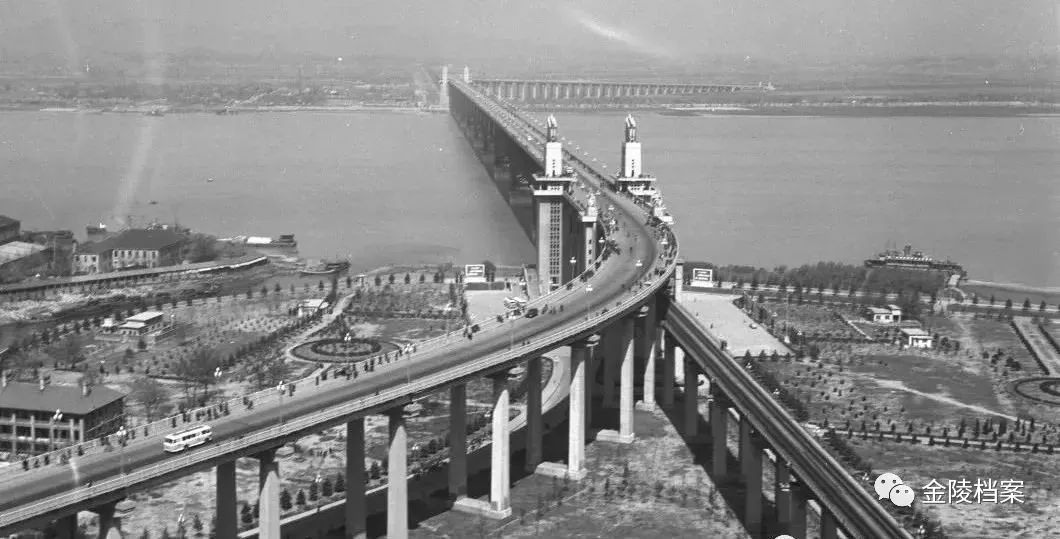

南京长江大桥作为我国自主设计的第一座特大型桥梁,在建设过程中遇到了数不清的困难,但也涌现出了一大批富有创造力的青年工程师、技术人员和优秀工人,他们百折不回、攻坚克难,突破了一个个技术难关,克服了一个个极限考验,他们的青春也永远铭记在南京长江大桥的建设史上。

超国际潜水员极限5米

南京处长江的下游,这一段的江面宽阔,水深流急,地质情况相当复杂。大桥总工程师梅旸春决定桥墩采用沉井加管柱的方案,但沉井下到一定深度就很难再下沉了。

长江江心几个桥墩位置,深近百米,江底情况复杂,不能完全靠机械解决,探查与施工必须进行深潜水作业。

6号墩处于江心最深处,即使在枯水季节,水下深度也达到66米,桥墩需要穿过泥沙层打到岩石下2米。水下检查、清障、电焊、切割等大量工作等须在水下65米以下进行。

当时的国际空气深潜极限深度为水下60米,超过了这个深度,不仅不能有效的作业,还容易发生生命危险。

据原南京长江大桥潜水班工人庞国江回忆:“超过60米以后,我们就感到头脑发胀,下到69米的时候,那就更厉害了,讲话嘴唇发抖了,声音尖声怪叫,好像不是我讲话的声音一样,下去以后,在里面工作20分钟,20分钟以后就要上来。”

且潜水超过60米,必须换成氦氧气体。原南京长江大桥工地医院医生尹仲昆说:“氦气分子密度比较小,它的麻醉作用比较低。氦氧成本不得了,下一个人,光氦气就要一两千块钱成本。”

那个年代,2000块钱抵到一个普通工人4年的工资,却只够潜水员深潜一次,南京长江大桥工程显然承担不起。且当时采用的水下减压法效率极低,潜水员在水下工作25分钟,减压需要两个多小时。

创新吸氧水面减压法

1963年冬,南京大桥工地派人来到位于上海的海军医学研究所,请求帮助解决潜水中遇到的困难。

龚锦涵

正巧当时,龚锦涵在潜水医学研究室工作研究新的潜水方法,叫做吸氧水面减压法。即在水面建一个减压的吸氧舱,潜水员出水以后到驳船上,马上卸装进入加压舱呼吸医用纯氧,逐步完成减压过程。

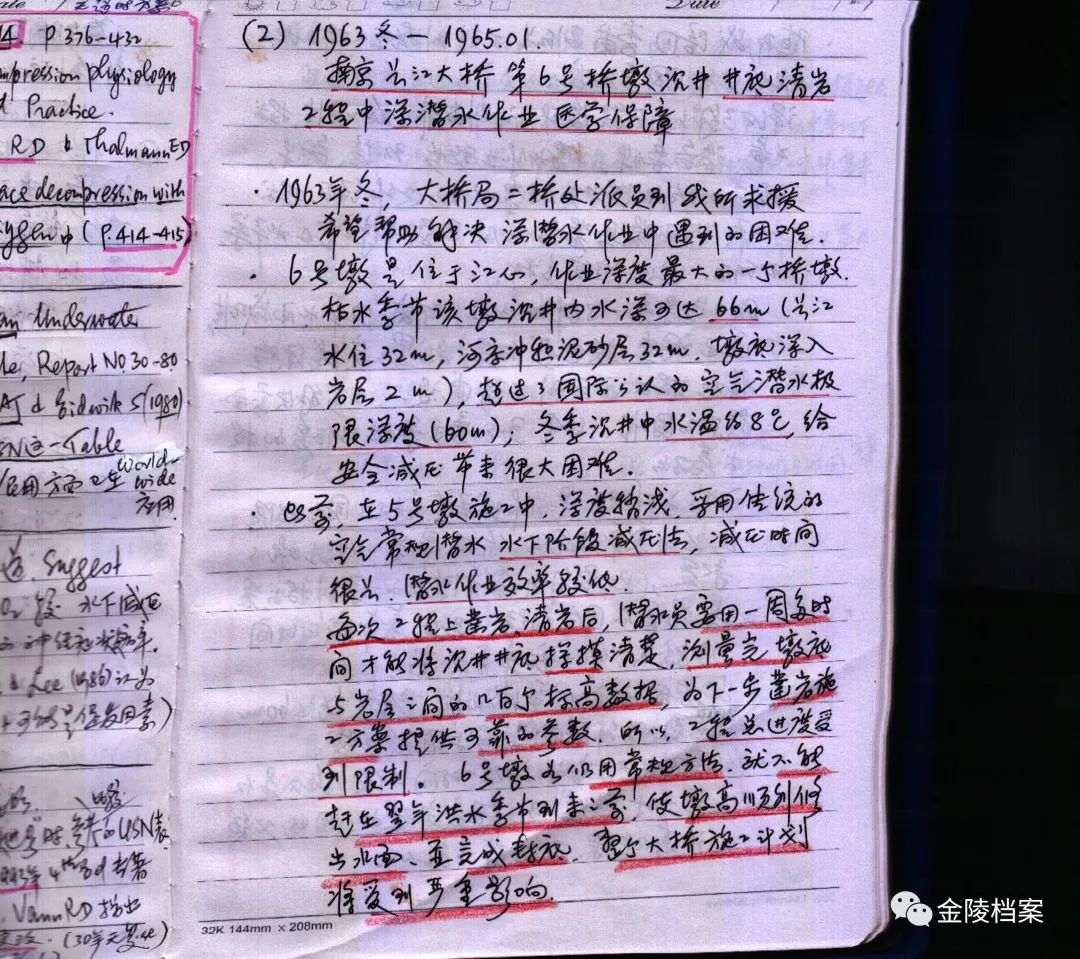

龚锦涵笔记

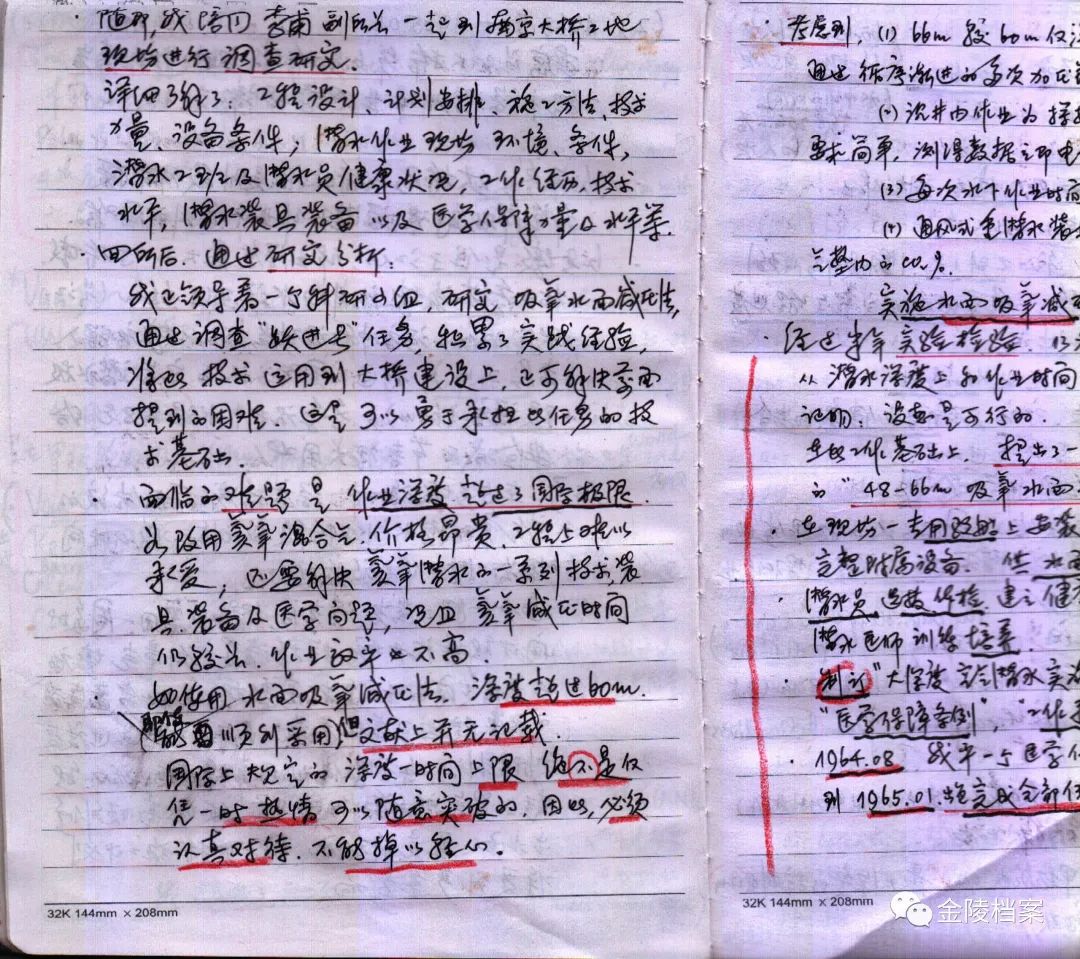

接受南京长江大桥的委托任命以后,龚锦涵用了半年的时间做准备工作,制作了超过51.8米的和60米的减压表,安排十几个海军潜水员做了124个人次7到9个深度的试验。

除此以外,他们还请大桥工地派两名医生到所里系统的学习潜水医学知识,制定了“水面吸氧法实施细则”“深潜水医务保障条例”“氧气安全使用规则”等六项规章制度和确保安全的预案,为水面吸氧减压法的实施提供了依据。

龚锦涵向周总理汇报工作

准备工作完成以后,翌年8月,龚锦涵带领工作组来到了南京大桥工地,进驻潜水班。龚锦涵首先对潜水员们进行了专业体检,符合要求人建立健康档案,配有“私人医生”,安排循序渐进的加压锻炼和水面减压训练。

同时龚锦涵还根据营养指导,为潜水员调整制定食谱,在彼时的大桥工地食堂里,只有潜水员能吃到3毛钱的饭食,不时还会有特批的巧克力。

建设南京长江大桥时使用的潜水服

之前延用的“水下减压法”,一次下水,最多只能工作40分钟,因为水下压力厉害,如果一下子浮上来,压力突然减少,人是要爆炸的,所以每10米进行一次减压。从60米以下浮上来,约要5个小时,一个人一天最多只能干40分钟。

龚锦涵的全新吸氧水面减压法,攻克了潜水速度这一难关,潜水员在水底工作结束后,直接从水底到第一停留站,在第一停留站稍作休息后,就可以很快出水。

龚锦涵说:“我们花了半年的时间,专门做了一个超过了51.8米和60米的减压表,给吸氧水面减压专用的,文献上没有的,都是我们自己做出来的。所以在潜水医学角度上,它是创新的东西。”

没有发生一例潜水疾病

1965年1月,在大桥6号墩清底作业中,首次采用了水面吸氧减压法,最深下潜77.13米,每次凿岩、清岩后,往往不到一天,潜水员就能完成全部探摸,保证了6号墩如期完工。

减压箱

其间未出现一例减压病症和潜水事故,创造了深潜奇迹,从潜水技术到潜水医学保障,都达到当时世界先进水平。

空气潜水(60米以下和66米水面)减压法在1987年全国科学大会上获得了奖励,龚锦涵个人也被评为全国做出重大贡献的先进工作者。

1995年,美国来了一个医学军事代表团,龚锦涵和潜水专业的同行交流时,发现他们带来的减压表还是51.8米。而这个记录,我们在30年前就打破了,达到了世界先进水平。

潜水员下水作业

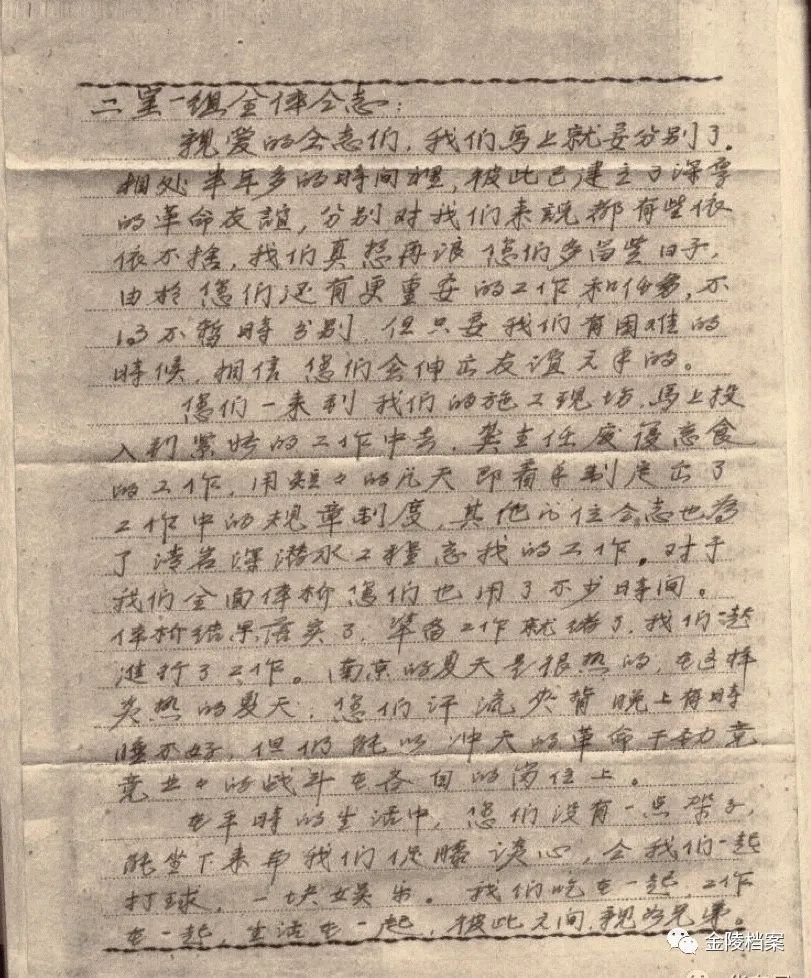

在大桥工地工作期间,龚锦涵也和潜水队结下了深厚的情谊。龚锦涵与保障小组每天和潜水员工作生活在一起,业余时间会和大家打篮球,开展娱乐活动。

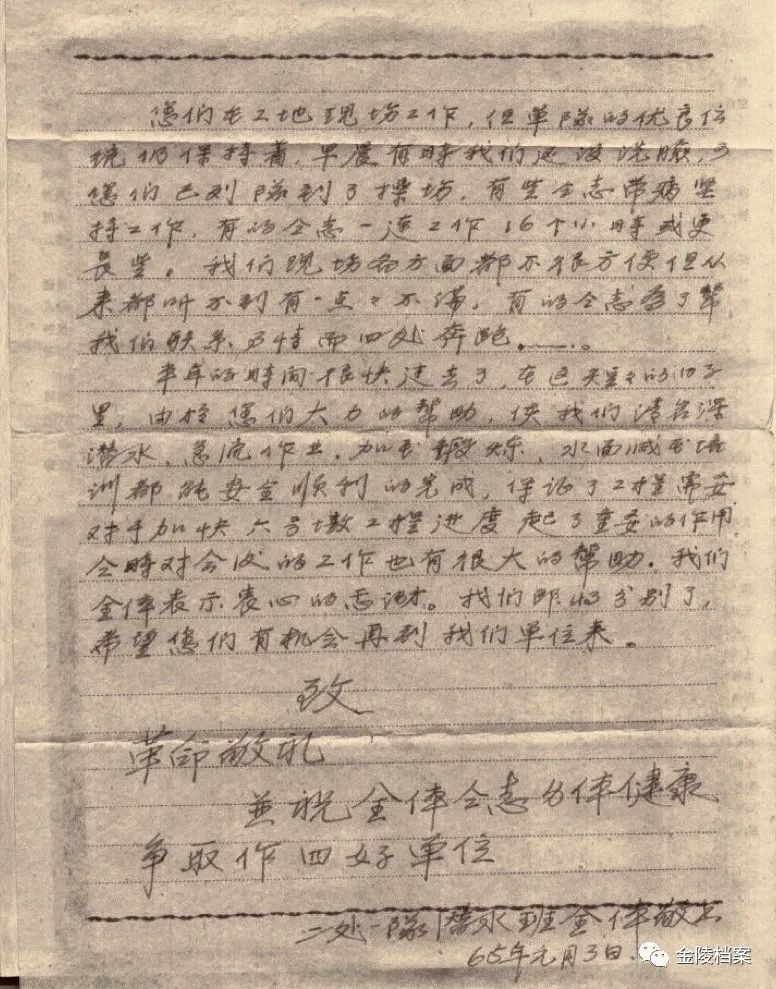

在龚锦涵与保障小组临走时,工地潜水员给他们写了一封感谢信,信里满是感激与不舍。

大桥二处潜水班写的感谢信

海军科研组回沪后,二处潜水班按照制定的有关条例和方案,继续实施潜水作业,勇闯难关,有96人次达到69~71米,还进行了高难度的水下电焊和切割,实现了新突破。

同样在5号墩水下作业中,胡宝玲创造了一人次切割一个钢浮筒的最高记录,并创造了一次深水作业32分钟的最高记录(常规为20至25分钟)。

大桥建成通车后,全体潜水员合影

距龚锦涵去大桥工作现已过去了50多年,但当年在大桥参加培训的两名潜水医生始终和龚锦涵保持着联系,每年的春节还会打来电话,互致问候。

回忆起那段岁月,龚锦涵常说:“那是我生命里的一段重要经历,作为一名潜水研究人员,能为新中国的国家工程助力,感到十分骄傲。”

南京长江大桥的每一次突破,离不开每个“大桥人”的担当、奉献,他们勇于创新、敢为人先,挑战极限、闯生命禁区,都为南京长江大桥的建设作出了重大的贡献。